Das Testfeld umspannt einen relativ grossen Preisbereich und kann deshalb unterschiedlich grosse Freiräume der Entwickler umfassen.

Das Testfeld umspannt einen relativ grossen Preisbereich und kann deshalb unterschiedlich grosse Freiräume der Entwickler umfassen.Man nehme sechs Vollverstärker- doch dann steht man sogleich vor einem Problem: Sie würden bei unterschiedlichen Lautsprechern unterschiedlich klingen, wie man weiss. Dieses Zusammenspiel ist wichtig und daher sind Klangvergleiche zu relativieren. Mit dieser Feststellung bin ich noch nicht einmal beim Thema Hörgeschmack (oder Gewohnheit) angekommen. Sie müssen mit meinen Präferenzen vorlieb nehmen.

Doch lassen wir die Kirche im Dorf: Audiophiles Klangempfinden ist bei diesem Testfeld keine Preisfrage. Also Augen zu und weg mit den Vorurteilen vor grossen Namen mit dem schalen Beigeschmack des Begriffs „Consumer Electronics“. Lassen wir Blech gegen gefrästes Aluminium antreten.

Die Tugenden und die Logik

Es wäre logisch, eingedenk der Abnahme relevanter Musikquellen, die Anzahl der Eingänge zu reduzieren. Das Gegenteil ist der Fall: Zahlreiche Eingänge werden hier zur Pflicht oder Tugend gekürt. Oft sind die Eingänge auch ganz klassisch mit dem dafür vorgesehen Gerät fest beschriftet: CD, Tuner, AUX, AV, Recorder, SAT usw. Haben Sie das noch alles? Nur gerade zwei Modelle verzichten auf die Spezifizierung von schlichten (und identischen) Hochpegel-Eingängen.

Es wäre logisch, überall den Phono-Eingang zu finden. Nur 50% der Kandidaten bekennen sich zum revitaliserten Plattenspieler, die anderen überlassen es lieber separaten Geräten, was nicht sinnfrei aber für den Einsteiger unpraktisch ist.

Es wäre logisch, überall einen USB-Eingang zu finden, wo doch der PC/Mac als Quelle überall zu finden ist. Ein einziger Vollverstärker nur verfügt aber über einen USB-Eingang. Auch hier mag gelten, dass separate DA-Wandler mehr bringen als integrierte, aber Plug-and-play sieht anders aus.

Man steht vor der Wahl oder vor dem Kompromiss.

Klangregler

Es wäre logisch, eingedenk der Abnahme relevanter Musikquellen, die Anzahl der Eingänge zu reduzieren. Das Gegenteil ist der Fall: Zahlreiche Eingänge werden hier zur Pflicht oder Tugend gekürt.

Es wäre logisch, eingedenk der Abnahme relevanter Musikquellen, die Anzahl der Eingänge zu reduzieren. Das Gegenteil ist der Fall: Zahlreiche Eingänge werden hier zur Pflicht oder Tugend gekürt.Die Hälfte der Geräte bietet Klangregler an. Das ist gut, denn die Aufnahmen sind und waren immer unterschiedlich. Für die Puristen gibt’s den Überbrückungsschalter. Bei 4 von 6 Geräten gibt es den Balance-Regler, den man halt immer noch schätzt, wenn die Asymmetrie des Raums den Solisten zur linken Bühnenseite drängt. Das sind wirkliche Tugenden, die man zu schätzen weiss. Ich bin nicht überrascht, dass bezahlbare Geräte praxisfreundlicher daherkommen als vieles aus dem High End.

Kopfhörer

Hier ist man sich einig. Abgesehen von einem Verstärker verfügen sie alle über einen Kopfhörer-Ausgang. Der Vincent verzichtet und der Sony geht soweit, dass man sogar zwischen drei Anschluss-Impedanzen wählen kann.

Schaltungstechnik

Die Bezeichnungen sind kryptisch: Sie reichen von „Advanced Ultra High Current MOS“ über „Class XD“ bis zu „Tube Amplifier“. Bei Lichte betrachtet und Klangrelevanz-neutralisiert darf man einfach von 4 Transistorgeräten und 2 Hybrid-Verstärkern sprechen.

Test-Anlage

Bei diesen Vollverstärkern im gehobenen Einsteiger-Segment bis an die High End-Pforte darf man praktisch ans Werk gehen. Als Quelle diente mir der aktuelle CD-S7DAC von Vincent. Die W5-Monitore von Boenicke Audio sind hervorragend musikalisch, zudem leistungshungrig und sie verschwinden akustisch völlig im Raum. Sie spielten dank vorhandenen Vorverstärker-Ausgängen mal mit, mal ohne dem aktiven UNO-Subbass von WLM, bei 60Hz angekoppelt nottabene. Die Geräte stehen auch preislich in Relation zu den daran getesteten Vollverstärkern.

Musik für die Klangbeurteilung

Man verzeihe mir, wie immer auf sog. audiophile Perlen verzichtet zu haben:

“Johnny Cash with his hot and blue guitar“: Eine ergreifende Mono-Aufnahme von JC’s Bariton und einer selten so eindrücklich eingefangenen Fender-Telecaster.

„Handel – Renée Fleming“: Flemings Händel-Album wurde oft als zu trivial kritisiert, doch ihre Stimme ist eine Erleuchtung.

„Beethoven Complete Sonatas & Variations“: Pieter Wispelwey und Dejan Lazic, Violoncello und Klavier. – Umwerfend.

Vincent SV-237: by Frank Blöhbaum

Der Hybrid-Vollverstärker zeigt seine eingangsseitige Doppel-Triode durch ein zentrales Bullauge und inszeniert sie wahlweise heller oder dunkler dank oranger und fernbedienbarer LED-Ausleuchtung.

Der Hybrid-Vollverstärker zeigt seine eingangsseitige Doppel-Triode durch ein zentrales Bullauge und inszeniert sie wahlweise heller oder dunkler dank oranger und fernbedienbarer LED-Ausleuchtung.Der Vincent SV-237 ist das jüngste Kind aus Blöhbaums Röhren-Schmiede, zu der sich Vincent Zugang verschaffte. Der Hybrid-Vollverstärker zeigt seine eingangsseitige Doppel-Triode durch ein zentrales Bullauge und inszeniert sie wahlweise heller oder dunkler dank oranger und fernbedienbarer LED-Ausleuchtung. Das ist nicht jedermanns Sache, aber man kann die Beleuchtung ausschalten.

Der SV-237 ist gut inszeniertes Retro-Desing mit moderner Technik. Die Eingangsstufe besteht aus einer Doppel-Triode und 2 Trioden aus UDSSR-Beständen. Dahinter folgt eine eindrückliche MOS-FET-Endstufe mit gigantischen Kühlkörpern. Es stehen 6 Line-Eingänge zur Verfügung, davon ein Digitaleingang (USB). Die Klangregler für Bässe und Höhen sind gut zu bedienen und ausschaltbar. Die selten gewordene Loudness-Taste findet man hier ganz unvermittelt. Sie ist bei sehr leisen Pegeln eine gute Option.

Die Verarbeitung ist von exemplarischer Güte und erinnert an Verstärker im fünfstelligen Preissegment. Die geschlitzte, massive Deckplatte gewährt Kühlung und Einblick. Ein Fest für die Augen und sogar ein wenig protzig. Man geizt nicht bei Vincent, und Understatement gehört scheinbar nicht zur Philosophie des Hauses. Wen stört's? Es ist ein Hingucker.

Dank hybrider Loslösung von Endstufen-Röhren gibt es 2 x 150 W zu bestaunen und deren 2 x 250 an 4 Ohm. Die Maschine wird handwarm und eignet sich nicht für den Einbau ins Sideboard. Für 2390 CHF bekommt man sehr viel schönes Gerät in schwarz oder silber. Ich empfehle schwarz.

Klangbeurteilung

Das ist hohe Klangkultur mit einer Tendenz zur Wärme und einer gewissen Sattheit, die tendenziell analytischen Lautsprechern gut zu Diensten steht. Die Struktur ist keineswegs übermässig gefällig oder verschweigend. Das Cello von Wispelwey schwelgt in seinem knorrigen Holz und zeigt nicht dieses übertriebene Volumen. Trotz prägnantem Grundton gibt es viel Luft um die Instrumente, und die anschwellende Stimme im Intro zu Ombra mai fu von Fleming erzeugt eine vibrierende Spannung, die ins Unterbewusstsein dringt. Johnny Cashs kratzende Stimme, eine Anomalie der Aufnahme, trägt eine gewisse Sanftheit in sich und die „Telecaster“ hat einen betörend schönen Anriss der Saiten. Der Verstärker spielt eher gegen hinten und schlägt nicht so ins Gesicht, wie heute oft zelebriert. An diesem Klang wurde gearbeitet.

Wer es mit der Demut von Röhren hat und bei Leistung und Basskontrolle keine Kompromisse eingehen will oder wer einfach nicht die passenden Lautsprecher für reine Röhrenverstärker sein Eigen nennt, der kommt hier sicher ans Ziel.

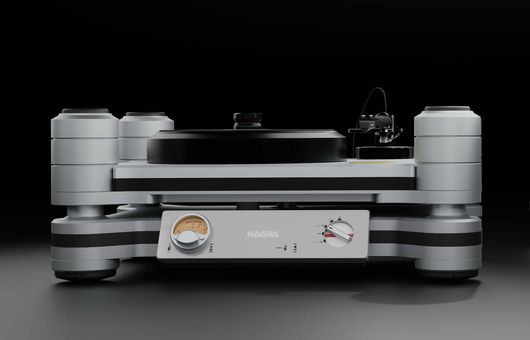

Magnat MA 1000: Back to Black

Der MA 1000 hat ein sehr klassisches Design und verströmt eine Prise Understatement. Das Gerät ist hochwertig verarbeitet, trägt aber nicht auf.

Der MA 1000 hat ein sehr klassisches Design und verströmt eine Prise Understatement. Das Gerät ist hochwertig verarbeitet, trägt aber nicht auf.Der Magnat MA 1000 bezeichnet sich als Tube Amplifier und ist ein Hybrid. Das ist korrekt bezeichnet und gut sichtbar, weil mir durch zwei runde Fenster die Trioden der Vorstufe zuschauen. Sie leuchten ein wenig und nur dank der glühenden Heizwendel. Mittig findet sich ein kleines LC-Display, das mich über die Quellenwahl informiert. Daneben die Source-Taste und der Balance-Regler. Klangregler gibt es keine, aber die Fokussierung auf Balance deute ich als klare Entscheidung der Entwickler. Ich begrüsse es immer, wenn man verwirklicht, was man für notwendig hält und auf Überflüssiges nach eigener Philosophie verzichtet.

Der MA 1000 hat ein sehr klassisches Design und verströmt eine Prise Understatement. Das Gerät ist hochwertig verarbeitet, trägt aber nicht auf. Für den Plattenspieler stehen ein MM- und ein MC-Eingang zur Verfügung. Wer über zwei Tonarme mit MM- und MC-Zelle verfügt, braucht nicht dauernd umzustecken. Die Quellen sind via Display definiert. Wer am Tape-Eingang etwas anderes anschliesst als ein Tape, muss damit leben. Das müssen die meisten, denn Tapes sind nicht mehr sehr verbreitet. Die Verwendung eines Displays würde nach der Möglichkeit einer programmierbaren Input-Anzeige rufen. Der Ruf verhallt.

Der Verstärker leistet 2 x 80 Watt an 8 Ohm. Das genügt für die meisten Lautsprecher. Insgesamt gefallen mir die Formensprache und Haptik sehr gut. Der knapp teuerste Verstärker im Testfeld reisst mit 2490 CHF ein vertretbares Loch ins Konto.

Klangbeurteilung

Auf Anhieb öffnet sich eine mächtige Präsentation, der es an einer gewissen Wucht nicht mangelt. Diese schöne Grosszügigkeit paart sich mit einer zu Wärme neigenden Abstimmung und gleicht wohl auch prinzipiell dem Vincent, denn beide sind von der Gattung Hybrid. Er klingt eine Spur einnehmender als sein Alter Ego und in diesem Sinn auch schmeichlerischer, fordert aber meine Sinne etwas weniger heraus. Die räumliche Abbildung des Klanggeschehens vollzieht sich in allen Dimensionen richtig und ausgeglichen und macht den Konzertsaal erlebbar. Fleming umhüllt noch mehr Samt und Seide und Wispelweys Violoncello erhält noch zusätzlichen Schmelz. Es ist immer eine Frage der Wahrnehmung abseits der Wirklichkeit, die man halt doch nicht kennt. Auch die Konzertsäle schaffen immer einen individuellen Rahmen für die Musik.

Bei hohen Pegeln gibt es nichts auszusetzen. Der Magnat pariert die Herausforderung. Ich empfehle aber den Wirkungsgrad der Lautsprecher zu beachten. Etwas mehr bringt etwas mehr.

Arcam FMJ A19: British Black

Design und Haptik sprechen die klare Sprache des Notwendigen. Man hält sich zurück und zeigt in gewohnter Bescheidenheit alles, was nötig ist und nichts Überzähliges.

Design und Haptik sprechen die klare Sprache des Notwendigen. Man hält sich zurück und zeigt in gewohnter Bescheidenheit alles, was nötig ist und nichts Überzähliges.Die GM5 ist eine äusserst kleine, kompakte Systemkamera, die überall dabei ist und ausgewogene Bilder hoher Güte aufnimmt. Sie bietet trotz der vielen Möglichkeiten eine durchdachte Bedienung. Das Handling wird allerdings gelegentlich durch die weit fortgeschrittene Verkleinerung etwas behindert.

Die mit allen Lumix G-Objektiven kompatible GM5 ist nur im Bundle entweder mit dem 12 – 32 mm Zoom für CHF 1049 oder dem Festwert 15 mm für CHF 1449 erhältlich. Damit erhält man eine voll ausgestattete, äusserst kompakte Kamera. Wer schon ein Lumix-System besitzt, muss dabei vielleicht ein Objektiv mitkaufen, das er gar nicht will. Die angegebenen Richtpreise erscheinen trotz der Leistungsfähigkeit der Kamera etwas hoch. Die Kombination mit dem Zoom-Objektiv ist jedoch bei verschiedenen Anbietern für unter CHF 750 erhältlich.

Klangbeurteilung

Der Arcam differenziert das Klanggeschehen mit einer hohen Auflösung und wunderbaren Integrität. Er spielt aristokratisch elegant, als ob die Wahl der Kleider für den Tag mit Besonnenheit getätigt worden wäre. Der A19 überzeugt mit einer Klangkultur, die agil und dynamisch auf jede Art von Musik gewogen reagiert und mit einer Prise Trockenheit dennoch nie ins Raue gleitet. Das hat bei Flemings Interpretation von Ombra mai fu zu einer anderen Sprache geführt. Der kleinste Vollverstärker im Test hat ein Gefühl für diese „Richtigkeit“ und überstrahlt klanglich sein bescheidenes Äusseres.

Die Leistung von 2 x 50 Watt an 8 Ohm führt, obwohl man es nicht unbedingt erwartet, zu einer soliden Basskontrolle. Das macht ihn zum tugendhaften Spielpartner für viele Lautsprecher.

Cambridge Audio azur 851a: Testosteron

Optisch und haptisch ein beeindruckendes Gerät in massiver und männlicher Bauweise mit Kühlgitter, wunderbar eingelassener Top-Platte, gefräst, geschliffen und poliert, wohin das Auge reicht.

Optisch und haptisch ein beeindruckendes Gerät in massiver und männlicher Bauweise mit Kühlgitter, wunderbar eingelassener Top-Platte, gefräst, geschliffen und poliert, wohin das Auge reicht.Die Briten können auch anders! Der 851a lässt einem die Augen reiben, wenn man zur Kenntnis nimmt, was man hier für 2090 CHF alles erhält. Wenn ich richtig gezählt habe, bietet der Bolide insgesamt acht Eingänge, wovon deren zwei wählbar symmetrisch (XLR) sind. Phono ist nicht dabei.

Optisch und haptisch ein beeindruckendes Gerät in massiver Bauweise mit Kühlgitter, wunderbar eingelassener Top-Platte, gefräst, geschliffen und poliert wohin das Auge reicht. Der vergossene Ringkern-Netztrafo hat biblische Ausmasse und ist zum Glück exakt im Schwerpunkt montiert. Mit 120 Watt RMS spezifiziert, vermutet man noch deutlich grössere Leistungsreserven.

Weiter geht es auf der Frontplatte, die von einem grossen LC-Display beherrscht wird. Da werden Betriebszustände, gewählte Eingänge und vieles mehr in lustvoller Grosszügigkeit angezeigt. Die Lautstärke kann so fein geregelt werden, dass man für grössere Sprünge grossherzig am Volumenregler drehen und drehen muss. Die beiden Klangregler sind nach erfolgter Korrektur versenkbar und natürlich auch zu überbrücken. Beim Einschalten erfolgt ein Systemtest, der einige Sekunden anhält und vieles zu tun scheint.

Wenn man sich diesen Vollverstärker durch das Auge gezogen hat, dann hat er bereits gewonnen, weil da enorm viel geboten wird und weil man energisch an die High End-Tür klopft. Ich mag es persönlich bescheidener, aber ich bin nicht der Markt.

Klangbeurteilung

Der 851a klingt sehr kraftvoll und kontrolliert die Lautsprecher in jeder Lage souverän. Mit seiner hohen Auflösung und Differenzierungsfähigkeit entgeht kaum etwas. Die tiefen Register kommen klar und sehr trocken herüber. Das schwingt aber auch auf die Stimmen über, die ein wenig mehr Seele vertragen könnten. Johnny Cash und sein Bariton sind schon sehr trocken aufgenommen und die Obertöne der Fender-Telecaster seines Gitarristen prägen die Klangstruktur der Saiten ganz erheblich. Hier scheint mir die Wahl des Lautsprechers sehr wichtig zu sein. Ich vermisse ein wenig „polish“ und bewundere andererseits die schiere Kraft.

Denon PMA 1520-AE: klassisch

Das grosse Gerät erhält mit der leicht S-förmigen Abrundung seiner Frontplatte gegen oben eine harmonisch organische, ja gar musikalische Note, die sehr ansprechend wirkt.

Das grosse Gerät erhält mit der leicht S-förmigen Abrundung seiner Frontplatte gegen oben eine harmonisch organische, ja gar musikalische Note, die sehr ansprechend wirkt.Der Denon kommt, ohne Risiken einzugehen, wie ein Denon daher. Da wurde weder experimentiert noch herumgespielt. Mit 1490 CHF bildet der 1520-AE denn auch als einziger das Mittelfeld. Die insgesamt sechs Eingänge beinhalten einen Phono-Eingang, den man vom MM zu MC umschalten kann. Sie sind am frontseitigen Wahlschalter klar zugewiesen. Der mit „Network“ bezeichnete Eingang setzt zwar ein Zeichen für die Moderne, ist aber ebenfalls analog, nimmt also das Analogsignal eines Netzwerkplayers oder sonst einer Quelle auf.

Das grosse Gerät erhält mit der leicht S-förmigen Abrundung seiner Frontplatte gegen oben eine harmonisch organische, ja gar musikalische Note, die sehr ansprechend wirkt. Man kann auch mit kleinen Massnahmen überzeugen.

Klangregelung und Balance sind sehr sauber ausgeführt, überbrückbar, und der grosszügige Drehschalter für die Wahl der Eingänge ist gut dimensioniert. Die LED-Anzeige könnte etwas kontrastreicher sein. Bei hellem Tageslicht ist die Wahl nicht gut erkennbar. Im Unterschied zu anderen Geräten scheint sich der Lautstärkenumfang beim Volumenregler bis und mit Position 12 Uhr abzuspielen. Das scheint mir nicht so ganz zeitgemäss genau so wie die opulente technische Auszeichnung in drei Schriftarten.

Klangbeurteilung

Ich möchte den Klangcharakter treffend als plastisch und dreidimensional beschreiben. Der Vollverstärker spielt mehr als andere in meine Richtung und wirkt spannungsgeladen und eindringlich, wenn auch etwas vordergründig. Die Obertöne sind klar sein Ding, aber auch Nylon-Saiten wirken ein wenig metallisch. Dennoch kling ein warmer Grundton und eine grosse, luftige Klangbühne umrahmt Renée Fleming und das barocke Orchestra of the Age of Enlightenment überzeugend. Flemings Stimme hingegen wird ein wenig stark obertonig akzentuiert. Sie könnte etwas mehr leuchten.

Sony TA-AE1S: Die schöne Strenge

Streng, funktional, reduziert und einfach nur schön.

Streng, funktional, reduziert und einfach nur schön.Dieser wirklich neue Sony (seit langem) ist streng, reduziert, funktional und schön. – Einfach schön. Die ringförmig dezente Umleuchtung der Tipptasten für die Eingangswahl, ist sehr edel. Das kleine Display für die Volumenanzeige am Volumenregler ist streng und einfach. Der Volumenregler dreht endlos und amtet so als Drehgeber für alles, was dahinter dann präzise das Volumen regelt.

Er umfasst sechs Eingänge wovon einer für symmetrische Quellen (XLR). Die Lautsprecher-Impedanz kann durch einen Umschalter auf 4 oder 8 Ohm eingestellt werden. Die Lautsprecheranschlüsse sind gigantisch und passen in des Mannes Faust. Das ist ein Fest für jeden Kabelschuh. Man könnte damit schon fast ein Boot im Hafen anbinden. Eine überzeugende Konstruktion jedenfalls, die durch weites Auseinanderstehen von links zu rechts einen Doppel-Mono-Aufbau suggeriert.

Der Kopfhörer-Ausgang klingt übrigens sehr gut und die Anpassung der Anschlussimpedanz ist für einen Vollverstärker ein ungewöhnliches Feature. Sony meint es ernst mit dem Kopfhörer. Die Abdeckung ist zu „blechig“ für meinen Geschmack und für 2459 CHF.

Klangbeurteilung

Auch der neue Sony spielt sehr dreidimensional und sehr ausgewogen, mit viel Fluss und Timbre. Er geht mitunter kristallklar zur Sache und wirkt auf mich ein wenig überdynamisch. Der Sony will beeindrucken und nicht schmeicheln. Es ist gewiss nicht gerade eine lyrische Darbietung, aber sie ist bühnenreif und man darf applaudieren, wenn man sich traut, einem schlichten Gerät zu huldigen.

Fazit

Das Testfeld umspannt einen relativ grossen Preisbereich und kann deshalb unterschiedlich grosse Freiräume der Entwickler umfassen. Sie alle scheinen Ohren zu haben und Klangphilosophien konsequent umzusetzen, ob sie in England, Deutschland oder Japan sitzen. Die Vollverstärker sind durchdacht und fertig entwickelt. Sie wirken alle autonom und nicht einem Systemgedanken untergeordnet.

Erstaunlich ist die kaum realisierte Integration eines DA-Wandlers (eine Ausnahme), nicht erstaunlich ist die Beantwortung der Kopfhörer-Frage und befriedigend scheint mir die Huldigung an den Plattenspieler in 50% der Fälle.

Alle Vollverstärker können durchaus an potente Lautsprecher angeschlossen werden und die Wahl eines wirklich teuren Top-Verstärkers für die heimische Kette scheint mir nicht gar so dringlich zu sein. Die Unterschiede sind wesentlich kleiner als früher.

Last but not least sind auch populäre Marken im Nebeldunst der „braunen Ware“ wieder ernst zu nehmen.

Alle Themen

Alle Themen