Weshalb Raumeinmessung?

Ein Lautsprecher interagiert vielfältig mit einem Raum. Steht er etwa nahe bei einer Wand, wird der Bass verstärkt. Ist der Raum kahl, kann der Hochton schrill klingen. Schon früh besassen Musikanlagen deshalb Bass- und Höhenregler, um ein Minimum von Anpassungen zu ermöglichen. In den 70er-Jahren wurden die damals populären HiFi-Türme gerne mit Equalizern ausgestattet. Das unterstrich den technischen Style und suggerierte Einflussmöglichkeiten. Meist wussten die Kunden jedoch nicht recht, wie damit umgehen und der aufkommende HiFi-Purismus machte dieser Gattung den Garaus.

Pioneer Equalizer SG-9500 von 1977.

Pioneer Equalizer SG-9500 von 1977.Mit der modernen Digitaltechnik und ihren umfangreichen Möglichkeiten der Beeinflussung der Wiedergabe erlebt der gute alte Equalizer ein Revival, jedoch in komplexerer Form und als Software ausgelegt in einem DSP (Digitaler Signalprozessor).

Was immer dazu gehört, ist ein Messmikrofon, um den Istzustand zu analysieren. Daraus wird die Anpassung der Wiedergabe abgeleitet. Für den audiophilen Puristen bleibt dies ein Frevel, denn das originale Signal wird beeinflusst. Der Pragmatiker erkennt darin die Möglichkeiten, akustische Probleme zu entschärfen. Die Methode heisst: Raumeinmessung. Im Heimkinobereich ist sie schon länger gang und gäbe, im HiFi wird sie beliebter, bleibt aber umstritten!

In einem aufschlussreichen AES-Paper schildert der Akustikexperte Floyd Toole die komplexe Problematik der Raumeinmessung.

Automatische Raumeinmessung

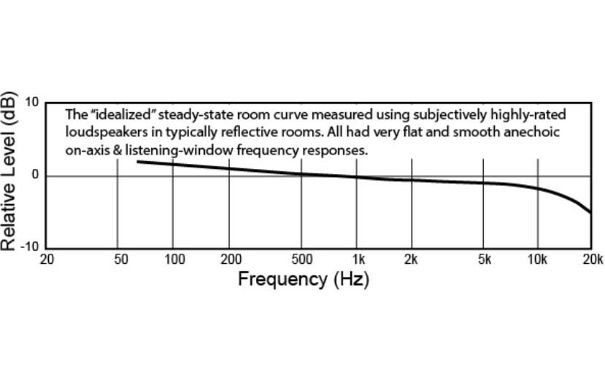

Die allermeisten Geräte auf dem Markt, welche eine Raumeinmessung integriert haben, nehmen die Korrekturen automatisiert vor. Die Anlage wird aufgestellt, das Messmikrofon misst an einem oder mehreren Orten im Raum die Wiedergabe und die Software im Gerät errechnet eine Korrekturkurve anhand einer idealen «Raumkurve» oder «house curve». Diese Korrekturkurve, welche das Musiksignal durchläuft, wird von der Messmethode, der Qualität der Raumkurve sowie der Funktionsweise der Software abhängen. Es sind also zahlreiche Parameter, die einen Einfluss auf die Wiedergabe haben werden.

Typische Raumkurve.

Typische Raumkurve.Jeder Lautsprecher besitzt sein eigenes Übertragungs- und Abstrahlverhalten, welches sich in der gemessenen Kurve niederschlagen wird. Korrigiert man diese Kurve nun gemäss der idealen Raumkurve, so ändert man auch den Klang des Lautsprechers. Um den unerwünschten Raumeinfluss zu korrigieren, muss man also die Wiedergabe beeinflussen, damit das gehörte Signal näher einem «idealen» Signal ist.

Wie gut dies gelingt, entscheidet die Software in unserem digitalen Equalizer, einer Blackbox, der man vertrauen muss. Doch erst der Hörtest wird zeigen, wie gut die Blackbox gearbeitet hat. Die Unterschiede zwischen einem einfachen System wie Trueplay, das in die populären Sonos Lautsprecher integriert ist und mit einem iPhone eingemessen wird und einem High End Messsystem wie Trinnov mit eigens entwickeltem 3D-Messmikrofon und spezieller Software sind deutlich.

Aus eigener Erfahrung attestiere ich schon einfachen Systemen, verblüffende Resultate, gerade wenn die Aufstellung der Lautsprecher nicht optimal ist, aber auch die Gefahr, dass überkorrigiert wird. Dass sogar auf höchstem Niveau in einem Top-Studio ein System wie Trinnov noch Optimierungen erlaubt, zeigt folgendes Feedback von dem geschätzten Tonmeister Daniel Dettwiler.

Es gibt automatisierte Systeme, welche auch einen manuellen Eingriff zulassen, etwa das erwähnte, exklusive Trinnov oder das in vielen Geräten integrierte, populäre Dirac. Beim Einmessprozess sieht man die gemessene Kurve, sowie die Raumkurve, nach welcher die Korrektur erfolgt. Durch ein Anpassen der Raumkurve kann man auf das Ergebnis stark Einfluss nehmen.

Man kann die Raumkurve auch frequenzmässig beschränken, so dass sie zum Beispiel nur unterhalb der Schröderfrequenz aktiv ist, womit der Klangcharakter der Lautsprecher weitgehend unberührt bleibt. Eine gründliche und positive Besprechung von Dirac Live 3 in Stereophile sei hier verlinkt. In zahlreichen Foren und Blogs findet man aber auch kontroverse Kommentare. Interessant an Dirac ist die Korrekturmethode, welche zusätzlich die Impulsantwort eines Lautsprechers bearbeitet, um auch auf der Zeitebene das Resultat zu optimieren (siehe White Paper).

Auf avguide.ch hat Daniel Schmid schon im 2001 in einem Grundlagenartikel auf die Bedeutung der Impulsantwort in der Raumkorrektur hingewiesen!

Alle Themen

Alle Themen