Der Vollverstärker Lavardin IS Reference: Neuerdings auch in der Schweiz erhältlich.

Der Vollverstärker Lavardin IS Reference: Neuerdings auch in der Schweiz erhältlich. Es gibt ihn schon seit langer Zeit. Der IS Reference gewann bereits 2004 mehrere Awards. Neu ist er also nicht, aber das spielt bei einem Verstärker keine Rolle. Das Gerät ist zeitlos. Sie werden daran keine digitalen Eingänge finden, und eine Fernbedienung gibt es auch nicht.

Neu ist, dass es Lavardin Technologies endlich auch in der Schweiz zu kaufen gibt, dank eines passionierten Vertriebs, der die Geräte des französischen Herstellers schon seit einiger Zeit haben wollte. Aber wer interessiert sich heute für einen Vollverstärker mit 2 x 45 Watt Leistung und null Komfort? Notabene in einer Zeit, in der es digital in jeder Ecke kracht und scheppert?

Kommt hinzu, dass man die Marke bei uns kaum kennt und dass der Verstärker recht gewöhnlich aussieht. Da sind also einige Fragen zu klären.

Eine ungewöhnliche Technologie

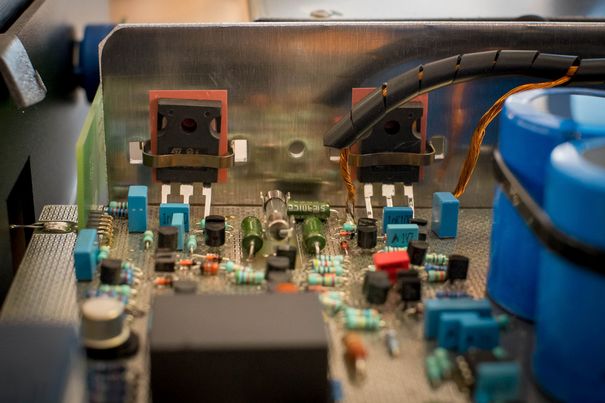

Einblicke in den IS Reference: Man erkennt zwei der vier Leistungstransistoren auf einem einfachen Kühlkörper.

Einblicke in den IS Reference: Man erkennt zwei der vier Leistungstransistoren auf einem einfachen Kühlkörper.Man muss schon etwas in die Tiefe gehen, um zu begreifen, was die Leute bei Lavardin antreibt. Kurz gesagt geht es um die Vermeidung eines Effekts, den man als "Memory Distortion" bezeichnet. Bildlich beschrieben sollen sich Elektronen in einem Halbleiter aus Silizium nicht im gleichen Mass frei und ungehindert bewegen wie im Vakuum einer Elektronenröhre. Sie hinterlassen gemäss Hersteller Spuren, den man sich als eine Art Speicher-Effekt oder Brems-Effekt vorstellen kann.

Dieser Effekt bewirke, dass sich Elektronen quasi immer in denselben Spuren bewegen, und das wiederum soll die Ursache dafür sein, dass Röhrenverstärker punkto Natürlichkeit schöner klingen. Die Frage bleibt allerdings offen, wie man das mit Transistoren so hinbekommt, wie es die Röhren tun: ohne Memory-Effekt.

Das Ganze enthält wohl eine philosophische Komponente. Der Schöpfer dieser Geräte spricht hier nur gerade das Problem an. Die Lösung bleibt verborgen, denn darüber wird nicht gesprochen. Es reicht aber aus, die Spannung zu erhöhen, denn schliesslich ist es ja das Resultat, das uns interessiert.

Liebe zum Detail

Links eine vollständig gekapselte Stromversorgung. Rechts die eigentliche Verstärkerplatine.

Links eine vollständig gekapselte Stromversorgung. Rechts die eigentliche Verstärkerplatine.Das Innenleben des IS Reference zeugt von grosser Individualität. Die Verstärkerplatine ist hervorragend abgeschirmt, die Komponenten machen einen selektierten Eindruck. Die Signalführung ist eigenwillig, vor allem von der Platine zu den Anschlüssen, den RCA-Eingängen (Chinch) und den Lautsprecher-Ausgängen.

Die Eingänge sind "Solid Core"-verdrahtet und liebevoll verlötet. "Core" ist zu viel gesagt: Man scheint Isolationen zu meiden. Die Drähte liegen frei in der Luft. Die Lautsprecherausgänge sind mit Kupferlitzen ausgeführt, lackierte Litzendrähte, wie ich vermute. Sie führen alle in einen einzigen Isolationsschlauch, müssen also mit Lack isoliert sein.

Ungewöhnlich: Die Lautsprecheranschlüsse sind mit lackierten Kupferlitzen ausgeführt.

Ungewöhnlich: Die Lautsprecheranschlüsse sind mit lackierten Kupferlitzen ausgeführt. Auf der Frontseite gibt es nur einen sehr hochwertigen Stufenschalter für die Eingangswahl und ein Potentiometer für die Lautstärke. Mehr nicht. Auf motorischen Antrieb hat man verzichtet, obwohl der Poti-Hersteller Alps dies problemlos ermöglichen würde. Ob Rotstift oder Störeinflüsse – irgend etwas muss die Hersteller zum Verzicht bewogen haben.

Ansonsten ist der Verstärker solide verarbeitet. Die Bleche sind stark genug, um nicht nach Blech zu riechen. Alles hat Stil und wirkt wohlproportioniert wie ein Instrument. Es gibt keine Übertreibungen und keine Verschwendung von Material.

Des Weiteren sollte man unbedingt auf die korrekte (und markierte) Phase bei der Stromzuführung achten und das mitgelieferte Netzkabel verwenden.

Die Test-Anlage

Die Genuin-FS3-II-Standlautsprecher von Blumenhofer.

Die Genuin-FS3-II-Standlautsprecher von Blumenhofer.Im Normalfall sorgt man bei Hörtests für eine Äquivalenz der Komponenten hinsichtlich Preis. Man bewegt sich in den sogenannten Preisklassen, damit man notfalls die Kirche wieder ins Dorf stellen kann, wenn sich eine relativ kostengünstige Komponente als Überflieger herausstellen sollte. Man legt also eine Art Flughöhe fest, ein Korridor, in dem man sich als Tester einigermassen gefahrlos verlustieren kann, ohne anzuecken.

Einmal mehr verzichte ich auf eine solche Anordnung. Ich bin aus Erfahrung der felsenfesten Überzeugung, dass man beim Preis-Leistungs-Verhältnis kaum irgendwo so grosse Überraschungen erleben kann wie im Audio-Business. In Folge dieser Entscheidung verschwindet der Lavardin IS Reference förmlich in der Gesamtinvestition der Anlage und kann auf diese Weise zeigen, was er wirklich drauf hat. Der IS Reference kostet übrigens 3570 Franken.

Die Testkette

Der Verstärker ruht, wie vom Hersteller empfohlen, auf einer 25 mm starken Sperrholz-Platte direkt vom Schreiner. Das sieht man auf den Bildern nicht.

Die Signalverbindung zu einer WLM-Phonata-Phonostufe wurde mit einem Analog-OP-TIM-Kabel von Absolue Créations gelegt. Die Verbindung zu den Lautsprechern mit OP-TIM-LS-Kabeln desselben Herstellers.

Die Genuin FS3 II von Blumenhofer sind ideale Spielpartner und eine bekannte Grösse. Die Performance dieses Ausnahme-Lautsprechers ist ausgezeichnet mit einem sehr agilen Mittel-Hochton-Hornsystem. Der gute Wirkungsgrad macht sie weniger abhängig von der Leistung.

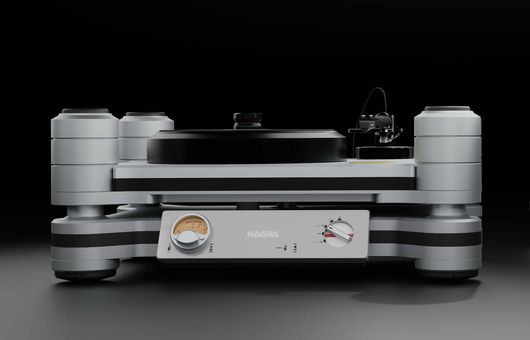

Als Analogquelle verwendete ich den Blackbird-Plattenspieler von Dr. Feickert Analogue zusammen mit der Akku-Stromversorgung namens "Clean". Der 12-Zoll-Tonarm Stogi Ref. von Kuzma ist so bewährt wie die Lyra-Delos-MC-Tonzelle, die übrigens Günstigste des Fabrikanten ist.

Das Rack kommt von Basso Continuo aus Italien.

Ich bin immer ein wenig erleichtert, wenn ich diese Aufzählungen überstanden habe ...

Das Musikerlebnis

Ein kleiner Vollverstärker im Zentrum des Geschehens.

Ein kleiner Vollverstärker im Zentrum des Geschehens.1959 wurde das erste Carnegie-Hall-Konzert von Harry Belafonte von RCA "Living Stereo" aufgenommen. Die Carnegie Hall ist ein legendärer Konzertsaal mit einer faszinierenden Akustik. Sie erzeugt eine wohlige Trägheit, eine Wucht des Ereignisses, eine enorme Gravität. Das kam Belafontes Aufnahme zu Gute, wie kaum einer Carnegie-Hall-Aufnahme davor und danach.

Seine sanfte bis energische Stimme ist unheimlich prägnant – und trotzdem manchmal verloren im Raum, als würde der Sänger plötzlich von seiner Einsamkeit übermannt, wenn ihn die Scheinwerfer blenden und er die Audienz in einen Lichtvorhang blickend nicht mehr wahrnehmen kann.

Die Instrumente der Band reichen von der zarten Gitarre bis zu den fulminanten Bläsern im Song "Mama Look A Bobo" – Calypso vom Feinsten und erfrischend naiv. Sie zerschneiden die Luft mit der unsichtbaren Geschwindigkeit des Samurai und treffen uns unterbewusst im tiefsten Inneren. Belafontes Lachen und Plappern erlösen uns dann wie der Clown nach der Trapeznummer.

Dann "ging" ich zum "Village Gate" um Coleman Hawkins zu erleben. In "The Talk of the Town" beginnt das Piano ein wenig belegt. Dann setzt sein Tenorsax von halbrechts ein, wie eine Feile mit Samtbezug. Dann bewegt er sich mehr zur Mitte der Bühne. Der Tontechniker musste die Balance auskorrigieren, denn die Musiker konnten nicht nochmals von vorn beginnen. Der Bassist singt und zupft unisono sein Solo mit urwüchsigem Charme. Dann kommt nochmals Hawkins und moduliert seinen unvergleichlichen Ton, dass mir beim Schreiben nochmals die Tränen kommen.

Mit dem IS Reference von Lavardin konnte ich das alles genau so erleben!

Nicht mehr und nicht weniger.

Abschliessende Bemerkungen

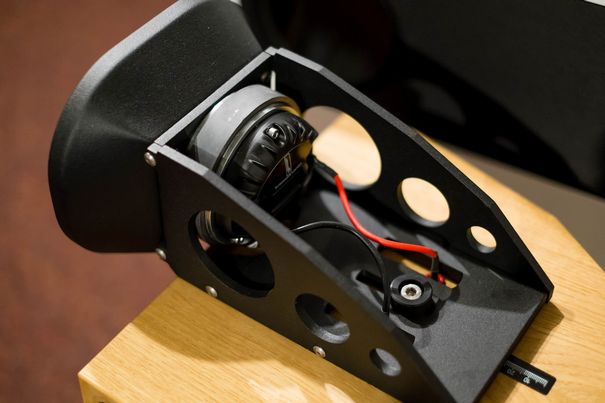

Das Hoch-Mittelton-Horn der Genuin FS3 II. Die Verschiebung in der Längsachse bewirkt eine Veränderung der Höhe der Klangbühne, abhängig von der Distanz zum Hörplatz.

Das Hoch-Mittelton-Horn der Genuin FS3 II. Die Verschiebung in der Längsachse bewirkt eine Veränderung der Höhe der Klangbühne, abhängig von der Distanz zum Hörplatz.Nun beginnt wohl das Insider-übliche Relativieren. Wie würde er denn mit anderen Komponenten klingen? Wie steht es um den Einfluss des Hörraums? Meiner ist grossartig dank System und Zufall. Das Relativieren überlasse ich anderen. Probieren Sie es einfach aus.

Die Lavardinsche Silizium/Vakuum-Nummer könnte funktioniert haben. Aber das grandiose Ergebnis könnte auch an etwas anderem liegen. An stundenlanger Optimierung vielleicht, an der die Tüftler nächtelang in der Gruft des Entwicklungslabors gearbeitet haben. Vielleicht liegt das Geheimnis aber auch darin, ein wenig Gauloise-Rauch auf die Platine zu blasen und zwischendurch in ein Baguette zu beissen ...

Der IS Reference ist der beste Transistor-Vollverstärker, denn ich je gehört habe. Nicht der beste seiner "Klasse": Der Beste!

Zum Glück für avguide.ch habe ich bei Weitem nicht alle gehört, die es gibt ...

Man müsste sich nun einfach dazu durchringen, auf eine Fernbedienung zu verzichten. Vielleicht schaffen wir das ja. Vielleicht.

Alle Themen

Alle Themen