Was wir heute als klassische Musik bezeichnen, ist die Hochblüte komplexer Kompositionstechnik, musikalischer Inspiration, Genialität und einer enormen Fülle an Werkgattungen. Grob handelt es sich um einen Zeitraum von rund 200 Jahren der europäischen Musikgeschichte. Mit der Spätromantik des ausgehenden 19. Jahrhunderts beeinflusste parallel der technische Fortschritt auch die Weiterentwicklung der Kunstformen.

Mit der Fotografie wurde die genaue bildliche Darstellung in der Malerei überflüssig. Edison gelang 1877 erstmals ein flüchtiges Schallereignis auf einem Wachszylinder zu konservieren. Emil Berliners Schallplatte ermöglichte die effiziente Vervielfältigung von gespeichertem Schall. Die Plattform für die individuelle Musikwiedergabe im eigenen Heim für jedermann war gegeben. Ein Werk, ein Künstler konnte gleichzeitig an vielen Orten präsent sein – wenn zu Beginn auch eher quäkend denn originalgetreu.

Die ersten Aufnahmen: laut in den Trichter hinein

Ein kleiner Tenor aus Neapel nahm im April 1902 für die Grammophone and Typewriter Company einige Arien auf Wachsscheibe/Schellack auf. Sein stabiles, eher tiefes Tenortimbre eignete sich gut für die damals noch unzulängliche Technik. Er wurde zum Star, sein Name ist heute noch ein Begriff – Enrico Caruso. Das lukrative Plattenbusiness war geboren. Unterhaltungs- und klassische Musik standen dem Musikfreund nun zur Auswahl.

In der Klassikdomäne prägten die ersten Stars das Geschehen: Stokowsky, Horowitz, Artur Schnabel, der erstmals alle 32 Beethoven-Klaviersonaten auf Schallplatte einspielte. Ein mühsames, über vier Jahre dauerndes Projekt.

Die grosse Zeit nach dem Krieg

Nach dem Zweiten Weltkrieg begann die Blüte der grossen Musiklabels wie EMI (Gründer der Abbey Road Studios), Deutsche Grammophon (DG) oder RCA Red Seal und CBS-Columbia aus Amerika. Gefolgt von Philips und Decca. Jedes dieser Labels hatte Top-Dirigenten und Orchester unter Vertrag. DG mit Karajan und Böhm, Decca mit Solti, Philips mit Haitink usw.

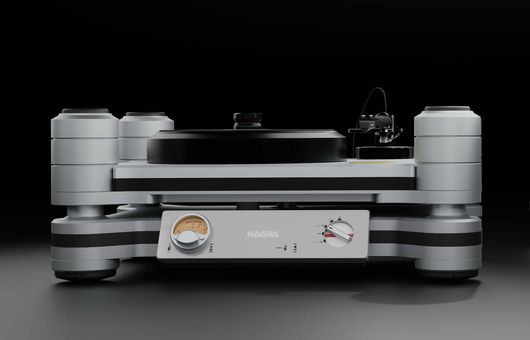

Es wurde intensiv produziert. Zuerst in Mono auf Schellack und dann gegen Ende der 50er-Jahre in Stereo auf einem neuen Träger mit kleineren Rillenabmessungen und gesteigerter Tonqualität – auf der Vinyl-Schallplatte. Alles, was vorher schon mal aufgenommen wurde, kam als Neuaufnahme, nun als Stereo-LP, auf den Markt. Jedes Label buhlte um Käufer, jeder Dirigent wollte seine Fassung der Beethoven- oder Dvořák-Symphonien aufnehmen. Koste es, was es wolle. Die Dirigenten und Produzenten hatten die Machtfülle.

Produziert wurde nicht primär nach wirtschaftlichen Kriterien. Eitelkeit war gross im Kurs. Eine gute Zeit und die Erfolge waren enorm. Wagners Ring mit Solti (Decca, 1958–1962) wurde 18 Millionen Mal verkauft. Vivaldis Vier Jahreszeiten, Beethovens Symphonien, Bachs Goldberg Variationen mit Gould erreichten alle den 2-Millionen-Bereich. «Must have»-Werke, wie Vivaldis Jahreszeiten (Kennedy, EMI, 1989), erreichen auch in späteren Boomphasen wieder solche Spitzenzahlen.

Nach dem Fest kommt der Kater

War der Markt einmal gesättigt, hatten die Musikliebhaber zwei, drei oder mehr Einspielungen eines Werkes ihrer Sammlung auf LP. So rutscht ein solches System automatisch in die Krise. Im Klassikbetrieb herrschte eine enorme Geldverschwendung. Spitzenmusiker erhielten horrende Gagen. Wollten Sie einen bereits vor Jahren eingespielten Werkzyklus erneut aufnehmen, wurde das gemacht. Zunehmend waren die Kosten höher als der Ertrag aus dem Verkauf der Tonträger. Dann wurde quersubventioniert mit den Erträgen aus dem sprudelnden Pop-Business. Etwas Linderung der prekären Finanzlage brachten Crossover-Produktionen, wie z. B. «Die drei Tenöre». Was eine Zeitlang noch gut ging.

Mitte der 70er-Jahre begann dann das grosse Aufräumen. Produktionen wurden heruntergefahren, Produzenten und Musiker aus den Verträgen entlassen. EMI verkaufte die Abbey Road Studios und wurde am Ende 2011 von Universal Music geschluckt. Man lebte fortan primär vom Backkatalog und einer überschaubaren Zahl von Neueinspielungen. Das Labelfressen, -abwickeln und -sterben begann.

Zwischenhoch

Dann kam 1983 die Compact Disc. Wiederum waren der deutliche Klangfortschritt und die einfachere Handhabung des Tonträgers der Motor für einen erneuten Aufschwung. Die LPs landeten auf dem Dachstock und die Musikbibliothek wurde mit CDs erneut befüllt. Herbert von Karajan war ein glühender Verfechter der neuen Technologie und machte sich mit seinem Hauslabel Deutsche Grammophon daran, sein interpretatorisches Vermächtnis digital zu verewigen.

Die alte Musikergarde kam ins Alter, der Nachwuchs drängte auf den Markt. Neue Interpretationen, orientiert an historischer Aufführungspraxis, ergänzten die eher romantisierende Spielweise der Vorgänger. Stichwort: Nikolaus Harnoncourt, Eduard Melkus und der Concentus Musicus Wien oder Jordi Savall mit Hyperion XX, mit epochenmässigem Schwerpunkt im Barock.

Neue Wege. Die Berliner Philharmoniker bieten ihre Einspielungen im Direktvertrieb an (Bild www.berliner-philharmoniker-recordings.com).

Neue Wege. Die Berliner Philharmoniker bieten ihre Einspielungen im Direktvertrieb an (Bild www.berliner-philharmoniker-recordings.com).Diese Entwicklung und neue, kleinere Labels wie Hyperion, Chandos, Harmonia Mundi, BIS u.a. prägten nun den Markt. Vertragslose Dirigenten gründeten eigene Labels. Ein Modell, das auch aktuell angewendet wird – Direktvertrieb von Aufnahmen durch das Orchester selbst (z.B. Berliner Philharmoniker Recordings oder London Symphony Orchestra). Dann kam Naxos, eroberte Kaufhäuser und spülte unablässig Aufnahmen auf CDs mit einem Tiefpreis um CHF 5 auf den Markt. Realisiert wurden die Aufnahmen zu Beginn vor allem mit unbekannteren Orchestern der zweiten und dritten Garde aus dem Ostblock.

Gleichzeitig wurden Komponisten aus der Vergessenheit geholt. Hummel, Ries, Rossetti, Boccherini kannte man zwar, Aufnahmen mit ihren Werken waren aber eher dünn gesät. Dies änderte sich nun. Gesamteinspielungen dieser Komponisten-Klasse mit Konzerten, Symphonien oder Kammermusik waren immer mehr erhältlich. Vom Bach-Sohn Johann Christian sind sämtliche Klavierkonzerte, Symphonien und eine Fülle von Solokonzerten und Kammermusik verfügbar, primär von CPO. Das Label CPO (Classic Production Osnabrück) produziert seit mehr als 30 Jahren Aufnahmen mit meist unbekannten Komponisten. Sagt Ihnen Joseph Eybler, Gaspar Fritz oder Johann Sobeck was? Bei CPO finden Sie die Aufnahmen.

Alle Themen

Alle Themen