Der Nachfolger der Piega Premium 50.2 kann mit diversen Trümpfen aufwarten.

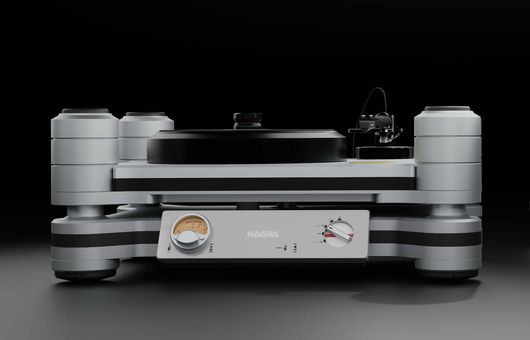

Der Nachfolger der Piega Premium 50.2 kann mit diversen Trümpfen aufwarten.Ein Prosit auf die Zweiweg-Box

Bei einem Lautsprecher in der Grösse und Preisklasse einer 50.2 - Preis: CHF 4000.- pro Stück - , erwartet der Konsument in der Regel eine Dreiweg-Box mit einem standesgemässen Mitteltöner.

Doch gerade dieser fehlt bei der 50.2 und man darf sich mit Recht fragen, weshalb dies so ist. Schaut man sich im Sortiment von Piega um, so stellt man fest, dass hier keine einzige Box mit einem konventionellen Mitteltöner zu entdecken ist. Nach dem Motto “wenn schon, denn schon” setzt Piega auf das Coax-System in Bändchen-Technologie. Doch dieses ist leider erst in sehr gehobenen Preislagen zu finden. So in der um rund 3000.- Franken teureren Coax 70.2, mit ein und demselben Gehäuse und Bässen wie die 50.2. Man könnte auch sagen, die 50.2 sei eine abgespeckte Coax 70.2.

Als Trost darf man feststellen, dass die Zeiten wohl endgültig vorbei sind, als man glaubte, den gesamten Hörbereich mit möglichst vielen Chassis und extrem komplexen Frequenzweichen in viele Klangbereiche aufteilen und so eine sensationelle Klangqualität erreichen zu können.

Im Gegenzug versuchten Konstrukteure, mit nur einem einzigen Breitbandchassis den gesamten Hörbereich wiederzugeben und damit auf klangschädigende Frequenzweichen zu verzichten.

Dass diese beiden Extreme meist klanglich nicht befriedigen konnten, zeigt die Geschichte. Einen sehr guten Ruf unter den Audiophilen schuf sich jedoch die Zweiwegbox mit einem nicht allzu grossen Bass-Mitteltöner und einem kleinen Hochtöner. Doch bei einer grösseren Box, die auch grössere Räume beschallen soll, drängt sich ein zweites Basschassis geradezu auf.

So ist die 50.2 genau genommen eine 2 ½ – Wege-Box. Das Bändchen bildet mit dem oberen Bass-Mitteltöner eine konventionelle Zweiweg-Box. Der untere Treiber ist sozusagen ein Bass-Zusatz, der erst ab 150 Hz bis in den tiefen Keller spielt und so einen „halben Weg“ beisteuert.

Made in Horgen

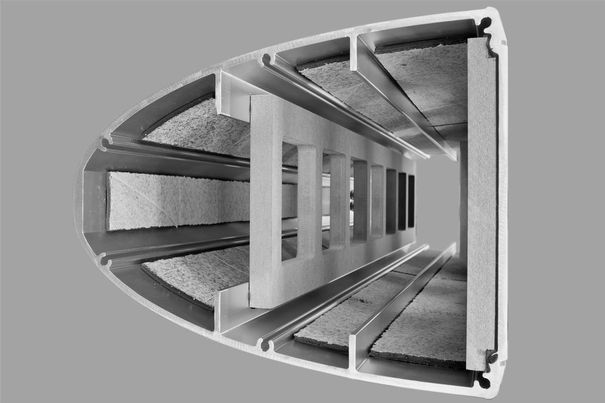

Dem Gehäuse der 50.2 hat Piega ein neu konstruiertes Alu-Profil mit integrierten Versteifungsrippen spendiert.

Dem Gehäuse der 50.2 hat Piega ein neu konstruiertes Alu-Profil mit integrierten Versteifungsrippen spendiert.Die Entwicklung und Montage der 50.2, wie auch die Herstellung aller Bändchensysteme, erfolgt am Zürichsee, genauer in Horgen.

Während die Bass-Chassis wie beim Vorgängermodell von ScanSpeak (Dänemark) stammen, wird das Gehäuse, da der bisherige Hersteller in Chippis das Werk schliessen musste, beim Spezialisten in Belgien hergestellt.

Wie bei der Herstellung solch grosser Strangpressprofile üblich, wird hier ein drei Tonnen Alu-Block auf 470 Grad erhitzt und dann von einem riesigen Zapfen mit brachialer Gewalt durch eine Matrize aus gehärtetem Stahl gedrückt.

Solche Werkzeuge kosten Piega zwischen 150'000 und 250'000 Franken. So macht es auch Sinn, ein und dasselbe Gehäuse bei verschiedenen Boxen einzusetzen. Das Gehäuse mit den Abmessungen der 50.2 findet man deshalb auch bei der Coax 70.2 und aus demselben Strangprofil, aber etwas höher, bei der Coax 90.2.

Insgesamt entspricht die in der Schweiz getätigte Wertschöpfung einem Anteil von mindestens 50% und so darf die 50.2 mit “Swiss Made” betitelt werden.

Stabil und standfest

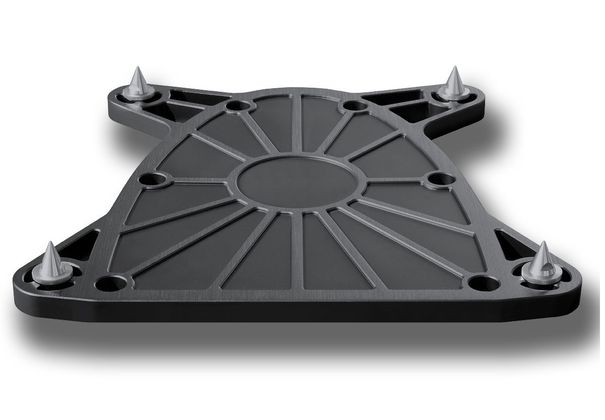

Mit den separat erhältlichen, aus massiven Aluminiumblöcken gefrästen Bodenplatten LTD, stehen diese relativ hohen Standboxen auf diesen Untersätzen wesentlich stabiler, und zweitens bewirken sie dazu noch eine klangliche Verbesserung

Mit den separat erhältlichen, aus massiven Aluminiumblöcken gefrästen Bodenplatten LTD, stehen diese relativ hohen Standboxen auf diesen Untersätzen wesentlich stabiler, und zweitens bewirken sie dazu noch eine klangliche VerbesserungDem Gehäuse der 50.2 hat Piega ein neu konstruiertes Alu-Profil mit integrierten Versteifungsrippen spendiert. Damit können nun auch Biegeschwingungen in der Längsachse praktisch verhindert werden. Hinzu kommt eine höhere Wandstärke und eine effizientere Dämpfung mittels Idikel.

Mit den aus massiven Aluminiumblöcken gefrästen Bodenplatten LTD schlägt man gleich zwei Fliegen auf einen Streich: Erstens stehen diese relativ hohen Standboxen auf diesen Untersätzen wesentlich stabiler und zweitens bewirken sie dazu noch eine klangliche Verbesserung.

Die Bodenplatte ist auf der Unterseite so ausgefräst, dass sich eine effiziente Schallableitung zum Untergrund ergeben soll. Doch gerade auf resonanzanfälligen Holzböden ist es meist besser zu versuchen, mit Gummipuffern oder ähnlichem das Gehäuse schwingungsmässig vom Untergrund zu entkoppeln. In die Ausleger lassen sich höhenverstellbare Spikes aus Edelstahl eindrehen und mit einer Rändelmutter kontern.

So stehen die Boxen auf jedem Untergrund absolut wackelfrei und lassen sich auch vertikal genau nach den Wünschen des Hörers ausrichten.

Wo sich Fledermäuse unterhalten...

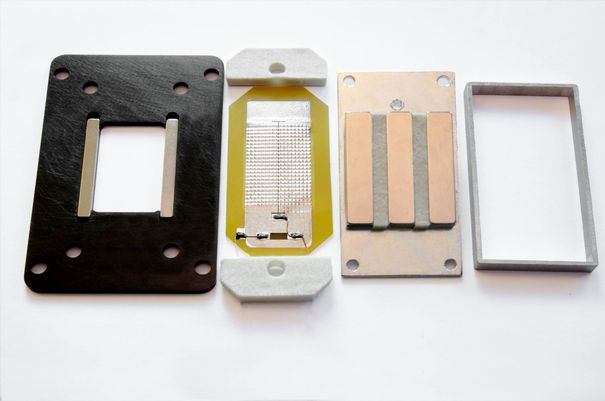

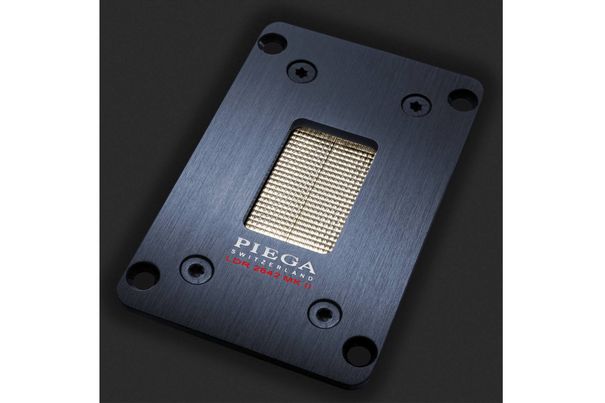

Das Piega LDR 2642 MKII Bändchen-System ist nicht einfach eine Mark II-Version des rund 20 Jahren alten und bereits legendären LDR 2642-Piega-Bändchens, sondern eine komplette Neuentwicklung.

Das Piega LDR 2642 MKII Bändchen-System ist nicht einfach eine Mark II-Version des rund 20 Jahren alten und bereits legendären LDR 2642-Piega-Bändchens, sondern eine komplette Neuentwicklung.Dank zusätzlicher Neodymium-Magnetstäbe, welche das Kraftfeld auf die Ebene der 7 Milligramm leichten Membrane fokussieren, erhöht sich die Antriebsenergie wesentlich. Das bewirkt unter anderem einen erhöhten Wirkungsgrad, niedrigsten Klirr und die Fähigkeit, bis weit über die menschliche Hörgrenze in die Regionen um 40 kHz hinauf zu agieren, wo sich sonst die Fledermäuse mittels ihrer Sonarsignale orientieren.

Da fragt sich einer, ob das denn wirklich noch Sinn macht. Doch angesichts der immer noch ab SACD und neu auch ab Internet zu downloadenden hoch aufgelösten Aufnahmen im DSD-Format in 96 kHz/24 Bit oder sogar 192 kHz/24 Bit kommt dieser riesige Frequenzbereich, wie es unsere Hörtests auch zeigten, tatsächlich zur Geltung.

Zudem teilen viele Fachleute die Ansicht, dass ein System, das linear bis 40 kHz übertragen kann, für unser Gehör wesentlich besser klingt, als ein System, das bereits bei 20 kHz mit einer brutalen Filtercharakteristik Schluss macht und so den ganzen Hörbereich negativ beeinflusst.

Die treibende Kraft

Nicht ganz unwichtig sind die Spielpartner, sprich die Elektronik, welche bei Hörtests zum Einsatz kommt. Und so erschienen uns folgende Marantz-Komponenten geeignet, den neuen 50.2 so richtig auf den Zahn zu fühlen:

CD-SACD-Spieler SA-15S2

Monoblöcke MA-9S2

Vorverstärker SC-7S2

Audiophiles Klang-Futter

Zum Hörtest dienten folgende CD's und SACD's:

Mozart Guarneri Trio (harmonia mundi PRD/DSD 250 226)

David Sanborn: Time Again (Verve)

Rebecca Pidgeon: The Raven (Chesky SACD 329)

Harry James (Sheffield Lab CD-3)

Cantate Domino (proprius PRCD 7762)

High-End Test Record

Top-Auflösung

Vor allem bei hervorragenden High-Resolution-Aufnahmen wie dieser SACD, kann sich der Feinstzeichner so richtig in Szene setzen...

Vor allem bei hervorragenden High-Resolution-Aufnahmen wie dieser SACD, kann sich der Feinstzeichner so richtig in Szene setzen...Helles Erstaunen rief die Wiedergabe der Mozart Klavier-Trios hervor. Es war allerdings nicht der charmant auf und ab perlende Konzertflügel, der verblüffte, sondern die Streicher, also die Violine und das Cello.

Hier waren klangliche Details dieser hochauflösenden SACD zu vernehmen, die bisher von keinem mir bekannten Lautsprecher so klar zu Gehör gebracht wurden! Seien es nicht gerade schöne Kratzgeräusche oder auch meisterhafte, bogentechnische Feinheiten, die 50.2 verschwiegen nichts, aber auch gar nichts. Und daran musste sich das Gehör - und nicht zuletzt auch der Verstand - erst mal gewöhnen.

Es sei jedoch festgehalten, dass diese extreme Feinzeichnung und dieses Auflösungsvermögen nicht mit einem scharfen, grell überzeichneten Klang erkauft wird. Während die Violine auch in den höchsten Lagen und im Forte nie spitz oder gar grell klingt, wird das Cello voluminös und mit der ihm charakteristischen, klanglichen Wärme gebracht.

Und weiter ging es mit dem Genuss von guten CDs. Dabei kam es zwangsläufig zu peinlichen Momenten für die CD generell...

Das Bessere ist der Feind des Guten...

Die Binsenwahrheit lautet: Die CD ist gut - High-Resolution ist besser! So ist es mir immer noch absolut unverständlich, dass die breite Masse der Hörer die erstklassige DVD-Audio sterben liess und die SACD stiefmütterlich zu einem Nischendasein verdammt. Doch wer sich über die 50.2 seine besten CDs und SACDSs anhört, wird feststellen, dass zwischen diesen beiden Audioformaten eine ganze Klangwelt liegt!

Wie die 50.2 bei den SACDs auch grosse Klangkörper in den Raum stellt und mit welcher Akribie die Schallrückwürfe des Aufnahmeraumes reproduziert werden, ist ein echtes Erlebnis. Zudem ist das ganze Klangspektrum vom tiefsten Bass bis zum höchsten Diskant bei der SACD besser durchzeichnet und deutlich hör- und spürbar vitaler.

Nun begebe ich mich wieder mal aufs klangliche Glatteis und behaupte, dass der klangliche Unterschied zwischen einer SACD zu einer CD vergleichbar ist mit der klanglichen Differenz zwischen einer CD und einer MP3- oder AAC- Aufnahme mit 320 kbs. Von MP3-Aufnahmen mit 128 kbps – so wie die heutige Jugend Musik hört - möchte ich gar nicht schreiben...

So empfehle ich zum Testhören und Vergleichen der 50.2 mit andern Lautsprechern, unbedingt gute High-Resolution-Aufnahmen, sei es ab Festplatte oder ab SACD-Player, anzuhören.

Dieser Bass macht Spass

Obwohl David Sanborn Sax spielt, ist es der Bass, der diese Aufnahme absolut einmalig macht: Bässe ins tiefe kontra C, dann die Oktave darüber...und alles sollte mit gleichem Druck und Pegel kommen, was die wenigsten Boxen heute schaffen....

Obwohl David Sanborn Sax spielt, ist es der Bass, der diese Aufnahme absolut einmalig macht: Bässe ins tiefe kontra C, dann die Oktave darüber...und alles sollte mit gleichem Druck und Pegel kommen, was die wenigsten Boxen heute schaffen....Eine weitere Binsenwahrheit lautete bisher: Präzis im Bass klingende Boxen können nicht tief spielen. Oder anders herum: Boxen, die ganz tief hinunter spielen können, klingen nicht präzis.

Ein harter Prüfstein ist die SACD “Time again” von David Sanborn. Und hier schaffte es die 50.2 doch tatsächlich, unbeschnittene, ultratiefe Bässe absolut lupenrein und, wie man so schön sagt, “knackig” zu bringen. Und dies nicht nur im Piano sondern auch im Fortissimo.

Was weiter erfreute war, dass David Sanborns Sax, das auf vielen sogenannt “analytischen” Boxen grell und mager klingt, über die 50.2, trotz hoher Brillanz, sehr natürlich klang.

Glockenrein

Rebecca Pidgeons glockenreine und doch charaktervolle Stimme verbunden mit der genialen Aufnahmetechnik des Chesky-Labels - und dies erst noch auf SACD - ist ein hartes Prüfstücke für alle Audio-Komponenten.

Von der Art und Weise, wie die 50.2 diese Stimme wiedergeben können, darf man mit gutem Gewissen etwas schwärmen.

Und wer an das Gehäuse fasst, wird feststellen, dass es, ganz im Gegensatz zu etlichen Meisterwerken der Konkurrenz, praktisch frei von Vibrationen ist. Lediglich bei einzelnen Tönen kann gerade noch ein Hauch einer Resonanz erfühlt werden – eine Meisterleistung!

Ob man auch dieses letzte “Vibratiönchen” noch wegbringen könnte und mit welchem Aufwand, verrät Piega Entwickler Kurt Scheuch in einem demnächst bei avguide.ch erscheinenden Interview.

Swingende Klänge

Auch bei dieser sehr dynamischen Aufnahme – eine CD parallel zu einem Direktschnitt auf LP - erklingt nicht nur Harry James Trompete, sondern die ganze BigBand über die 50.2 so lebendig, als sässe man mitten im Konzert.

Einfach herrlich, wie der Blechsatz bis in die klangliche Stratosphäre schmettert, die Saxophone klassisch röhren und die Trombone-Section mit rundem, vollem Schmelz ihre Glissandi zum besten geben. Sehr schön auch, wie die genau verfolgbaren Läufe des Kontrabassisten das Klanggeschehen untermauern.

Und fast hätte ich es vergessen: Die Beckenimpulse erscheinen über das neue Bändchen nicht wie auf so vielen pseudo-analytischen Boxen grell und zischelnd, sondern derart fein gezeichnet, dass man glaubt, jedes Drähtchen der Jazzbesen hören zu können...

Breites Spektrum

Die inzwischen in die Jahre gekommene High-End-Test Record hat, obwohl sie “nur” eine CD ist, nichts an ihrer Aktualität eingebüsst und enthält das ganze musikalische und klangliche Spektrum zum Beurteilen von High-End-Komponenten, darunter viele echte 2-Mic-Aufnahmen, die auf Lautsprechern mit sorgfältiger Phasenauslegung besonders gut klingen.

Die 50.2 liess sowohl Kammermusik mit relativ kleinen Klangkörpern wie auch grossorchestrale Werke absolut meisterhaft erklingen. Chorwerke erschienen mit einer selten gehörten Klangschönheit. Wie hier die 50.2 den Obertonreichtum des Cembalos darbieten, erinnert mich an mein erstes, prägendes Hörerlebnis mit den Quad ESL-Elektrostaten. Absolut grandios auch, wie die 50.2 grosse Kirchenorgeln in den Abhörraum transferieren.

Als glorioser Abschluss dieser Test-CD erklingt der obligate “Boxenkiller”, ein Drum-Bass-Duett, das in der Vergangenheit sehr viele Schwingspulen zum Abrauchen brachte. Was die 50.2 mit diesem hochbrisanten Klangmaterial machen, grenzt an ein kleines Wunder: Diese brachiale Klang-Gewalt kennt man nur von weitaus grösseren Monsterboxen. Zudem bestechen die 50.2 nicht nur durch hohe, unverzerrte Pegel, sondern auch durch Präzision und Impulstreue über den gesamten Frequenzbereich.

Bitte nicht übertreiben!

Das neue LDR Bändchen liefert eine Auflösung, die gewöhnugsbedürftig ist.

Das neue LDR Bändchen liefert eine Auflösung, die gewöhnugsbedürftig ist.Erinnert man sich an vergangene Experimente mit exotischen Hochtönern, so stellt man fest, dass die meisten Hersteller bei der klanglichen Abstimmung - um zu bewirken, dass es ja auch jedermann hört, dass da oben was besonderes “jodelt” - einen Schritt zu weit gingen und das Wunderding pegelmässig soweit in der Vordergrund rückten, dass sensible Ohren nach relativ kurzer Hörzeit zu rebellieren begannen. Von der klanglichen Abstimmung her darf man bemerken, dass die 50.2 eine gehörige Portion Brillanz besitzt, die man nicht mehr steigern sollte, denn die Grenze zwischen Brillanz und Überzeichnung ist rasch überschritten.

Gewöhnungesbedürftige Auflösung

Nach längerem Hören der 50.2 stellt sich die Frage, ob man überhaupt so viele Details der Aufnahme hören will. Bei einigen Aufnahmen ist es nicht unbedingt erfreulich, was die 50.2 alles zu Tage bringt. Andrerseits hört man plötzlich Dinge, die auf anderen Lautsprechern total verschwiegen oder nur angedeutet wurden. Doch hat man sich erst mal an dieses Auflösungsvermögen gewöhnt, vermisst man es auf andern Lautsprechern...

Fazit

Die 50.2 von Piega ist wesentlich mehr als nur eine Mark II-Version ihrer Vorgängerin. Das neue LDR-Bändchen zeigt seine Fähigkeiten vor allem bei High-Resolution-Aufnahmen und demonstriert klar und überdeutlich die Überlegenheit der HD-Aufnahmen gegenüber der CD. In Verbindung mit einem nochmals verbesserten Gehäuse, samt optimierter Bassabstimmung, wird die 50.2 zu einem Schallwandler der Sonderklasse, welcher mit seiner Präzision, Feinstzeichnung und erst noch durch wunderschöne, hochmusikalische Klänge überzeugen kann.

Alle Themen

Alle Themen