Bass im Raum

Die Faktoren für eine optimale Basswiedergabe

E-Bass, Quelle: pixabay/Simone_ph.

E-Bass, Quelle: pixabay/Simone_ph.Schroeder

Vor dem allseits bekannten deutschen Bundeskanzler Schroeder gabs einen weiteren Schroeder, den Physiker Manfred Schroeder. Nach ihm ist die Schroederfrequenz benannt, welche in der Raumakustik eine wichtige Rolle einnimmt. Unterhalb dieser Frequenz tritt nicht mehr der diffuse Nachhall in Erscheinung, sondern einzelne Frequenzen, die auch Raummoden genannt werden.

Die Schroederfrequenz berechnet sich aus dem Volumen und der Nachallzeit des jeweiligen Raumes: (fs [Hz]= 2000 x Wurzel aus (Nachhallzeit [s]/Raumvolumen [m3])).

In diesem Artikel befassen wir uns mit dem Teil unterhalb der Schroederfrequenz, dort, wo also die Raummoden präsent sind. In einem mittelgrossen, einigermassen gut bedämpften Raum bewegen wir uns im Bereich unterhalb von etwa 250 Hz.

Berge und Täler

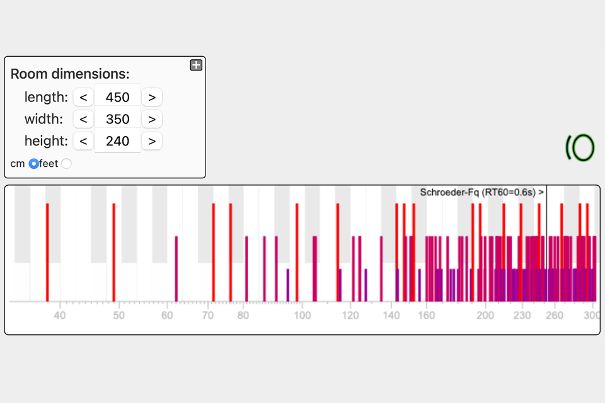

Es gibt einige Online-Modenrechner (z. B. amcoustics.com), mit denen sich die Raummoden sehr schön darstellen lassen (inkl. Schroederfrequenz). Im Beispiel ist ein Raum simuliert mit 450 x 350 cm und 250 cm Raumhöhe. Die Moden sind verteilt.

Es gibt einige Online-Modenrechner (z. B. amcoustics.com), mit denen sich die Raummoden sehr schön darstellen lassen (inkl. Schroederfrequenz). Im Beispiel ist ein Raum simuliert mit 450 x 350 cm und 250 cm Raumhöhe. Die Moden sind verteilt.Durch die Raummoden entstehen Berge und Täler im frequenzbezogenen Schalldruckverlauf. Die Raummoden entstehen zwischen parallelen Wänden bzw. zwischen Decke und Boden. Wenn die Frequenz mit der passenden Wellenlänge genau zwischen die beiden begrenzenden Elemente hineinpasst, bilden sich stehende Wellen, die auch als Raummoden bekannt sind.

Ebenso bei der halben Frequenz und einigen Vielfachen davon, bis eben zur Schroederfrequenz hinauf. Im schlimmsten Fall haben wir einen Würfel als Raum, bei dem Länge, Breite und Höhe identisch sind. In diesem Fall liegen die Raummoden aller drei Richtungen aufeinander, was dann nicht mehr einfach Berge und Täler im Frequenzgang entstehen lässt, sondern eher Mount Everests und Marianengräben.

Bei Tonstudios versucht man, parallele Wände möglichst zu vermeiden, daher gibt es gibt Tonstudios mit fünfeckigem Grundriss. Auf jeden Fall haben wir es im normalen Hörraum mit solchen Raummoden zu tun. Allerdings: Je komplizierter ein Raum geometrisch daherkommt (z. B. L-förmig statt rechteckig), desto weniger ausgeprägte Raummoden sind zu erwarten.

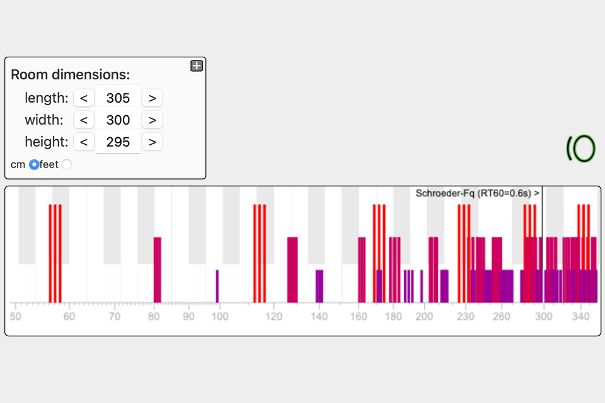

Weist der Raum in allen Dimensionen das gleiche Mass auf (z. B. 3 x 3 x 3 m), treten die Moden an den gleichen Stellen auf. Im Beispiel wurden wegen der Anschaulichkeit die Masse um je 5 cm variiert. So zeigen sich die Moden jeweils im Dreiergrüppchen.

Weist der Raum in allen Dimensionen das gleiche Mass auf (z. B. 3 x 3 x 3 m), treten die Moden an den gleichen Stellen auf. Im Beispiel wurden wegen der Anschaulichkeit die Masse um je 5 cm variiert. So zeigen sich die Moden jeweils im Dreiergrüppchen.Basswiedergabe ohne Raum

Einen Bassfrequenzverlauf ohne Raum zu messen, ist eine aufwändige Angelegenheit, welche im (grossen) schalltoten Raum möglich ist oder in einer sehr grossen Halle, in welcher eine grosse Distanz zwischen Direktschall und Reflexion beim Messen möglich ist. Bei geschlossenem Gehäuse können Frequenzgänge auch im Nahfeld gemessen werden, d. h. nur wenige Zentimeter von der Membran entfernt.

Bei Bassreflexlautsprechern ist das etwas schwieriger, da dort der Schallanteil der Membran und des Reflexrohrs vom Betrag und der Phase her korrekt addiert werden müssen. Sind allerdings die Chassisparameter sowie Gehäusevolumen und Abmessungen des Reflexrohrs bekannt, hilft vielfach auch schon eine Simulation weiter.

Doch warum wollen wir überhaupt wissen, wie der Frequenzverlauf aussieht ohne Raumeinfluss? Wir hören ja immer im Raum. Wenn wir den Verlauf ohne Raumeinfluss kennen, dann können wir aus Erfahrung sagen, in welcher Umgebung der Lautsprecher am besten spielt. Folgende Eigenschaften des Frequenzverlaufs sind wichtig. Bis zu welcher Frequenz hinunter verläuft dieser in etwa linear, wie steil fällt der Verlauf unterhalb dieser Frequenz ab und sind Überhöhungen in diesem Bereich vorhanden?

Da der Raum meistens in den untersten Frequenzlagen den Schall verstärkt, ergeben in der Praxis bei tiefen Frequenzen flach verlaufende Kurven mit einem lineareren Verlauf am Hörplatz. Weiter zu unterscheiden ist, ob es sich um anpassbare oder um fix eingestellte Lautsprechersysteme handelt. In der ersten Kategorie befinden sich Aktiv-Subwoofer und in der Regel allgemein aktive Lautsprechersysteme. In der zweiten Kategorie finden sich Vertreter der passiven Art.

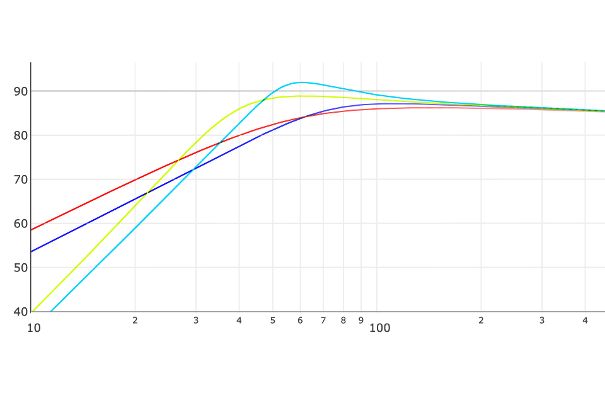

Beispiele von Bassfrequenzverläufen. Grün und türkis: bassreflex sowie rot und blau: geschlossen.

Beispiele von Bassfrequenzverläufen. Grün und türkis: bassreflex sowie rot und blau: geschlossen.Aufstellung im Raum

Warum es wichtig ist, diese zwei Kategorien gesondert zu betrachten, hat folgenden Grund: Passive Lautsprecher werden normalerweise so platziert, dass der Bass vom Pegel her zum restlichen Übertragungsbereich passt. Kurz gesagt, wenn der Lautsprecher näher zur Rückwand bzw. zur Ecke hin platziert wird, macht das den Bass dominanter.

Es stehen also nicht viele Möglichkeiten offen. Mit modernen Einmesssystemen bzw. dem Bass-Regler kann ein nicht optimal positionierter Lautsprecher in einem gewissen Bereich korrigiert werden. Aktive Subwoofer und Lautsprecher bieten meistens mindestens die Möglichkeit, den Pegel und Übergangsfrequenz anzupassen. Wenn ein DSP involviert ist, stehen weitere Optionen offen.

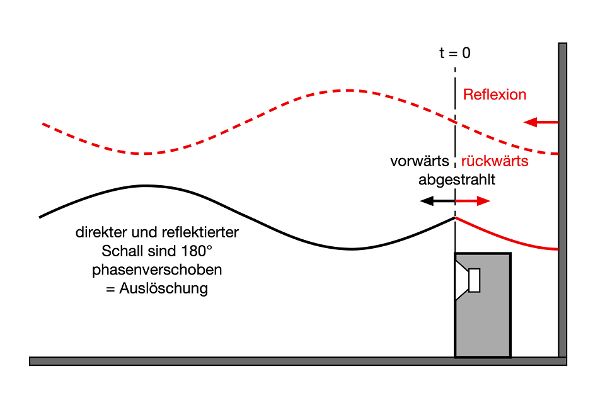

Neben den Raummoden spielen die Begrenzungsflächen als Solches eine Rolle, da diese das kugelförmige Abstrahlen der tiefen Frequenzen beeinflusst. Steht ein Lautsprecher (gemessen von der Lautsprecherfront) z. B. 2 Meter von der Rückwand entfernt, kommt es zwangsläufig zu Interferenzen bei verschiedenen Frequenzen. Der Schall wird physikalisch bedingt zu gleichen Teilen nach vorne und hinten abgestrahlt.

Der nach hinten abgestrahlte Schall wird an der Rückwand reflektiert und folgt nun phasenverschoben um 4 Meter (2 Meter hin und 2 Meter zurück) dem nach vorne abgestrahlten Schall. Jetzt tritt bei einer Frequenz Folgendes auf: Es gibt eine Verdoppelung, bedingt durch den um 4 Meter versetzten Indirektschall von der Rückwand – und zwar bei der Frequenz, welche die halbe Wellenlänge von 4 Meter hat, nämlich 2 Meter. Das ist in diesem Fall bei rund 86 Hz der Fall.

Wenn nun der rückwärtig abgestrahlte Schall nur eine halbe Wellenlänge später folgt, entsteht eine Auslöschung. Bei unverändert 2 Metern Abstand wäre das 1/4 Wellenlänge später, was rechnerisch 43 Hz wären. Je weiter der Lautsprecher von der Rückwand entfernt ist, desto tiefer sind beide Frequenzen; je näher zur Rückwand, desto mehr verschiebt sich diese zu hohen Frequenzen hin. Bei z. B. 3 Meter Abstand liegen diese bei 58 (Verdoppelung) und 29 Hz (Auslöschung), bei nur 0.5 Meter bei rund 344 bzw. 172 Hz.

Nebst diesen beiden Grundfrequenzen sind auch noch jeweils höhere Frequenzen vorhanden, nämlich immer die jeweils ganze, anderthalb-, zweifache etc. Frequenz bei den Verdoppelungen und die dreiviertel-, eindreiviertelfache etc. Frequenz bei den Auslöschungen. Vor allem die tiefsten zwei bis drei Frequenzen sind in der Praxis relevant. Damit wird auch schnell ersichtlich, dass schon ein Verschieben von einigen 10 cm hin oder weg zu Wand sich im Bassbereich ziemlich stark auswirken kann.

Im besten Fall platziert man den Lautsprecher so weit von der Wand weg, dass die erste Auslöschung auf eine Raummode fällt. Oder, wenn ein Subwoofer sehr nah an der Wand aufgestellt wird, verschieben sich störende Auslösungen und Anhebungen in einen höheren Bereich, in welchem er gar keinen Schall mehr abstrahlt und somit keinen Schaden anrichtet.

Durch die Wand hinter dem Lautsprecher wird der Schall reflektiert, was bei bestimmten Frequenzen zu Interferenzen führt (Auslöschungen und Anhebungen im Frequenzverlauf). In der Grafik ist die Situation der Auslöschung dargestellt.

Durch die Wand hinter dem Lautsprecher wird der Schall reflektiert, was bei bestimmten Frequenzen zu Interferenzen führt (Auslöschungen und Anhebungen im Frequenzverlauf). In der Grafik ist die Situation der Auslöschung dargestellt.Aufstellung wand- oder ecknah: ein No-Go?

Häufig ist zu hören, dass wandnah oder ecknah aufgestellte Lautsprecher einen aufgedunsenen und dröhnenden Bass liefern. Bei einigen Lautsprechertypen trifft dies in der Tat zu. Bei Lautsprechern, die wie eingangs erwähnt keine Möglichkeit zur Basseinstellung bieten, kann dies zu treffen. Vor allem bei Lautsprechern, bei welchen der Bass möglichst linear bis zu der Grenzfrequenz hingezogen wird.

Beim Bassreflexlautsprecher, der zwar einen in der Regel linearen Frequenzgang (betrachtet im statischen Bereich) aufweist, aber beim Ausschwingverhalten verzögert reagiert (siehe auch Artikel Bassreflex vs. geschlossen), wird sich die Basswiedergabe durch die Überhöhung, die durch die wandnahe Aufstellung resultiert, qualitativ negativ auswirken. Dazu muss man sagen, dass es unterschiedlich abgestimmte Bassreflexsysteme gibt und sich diese Verschlechterung auch unterschiedlich auswirkt.

Entscheidend ist, für welche Situation der Hersteller seinen Lautsprecher entwickelt hat. Vor allem frühere englische Hersteller haben der wandnahen Aufstellung Rechnung getragen und die Lautsprecher dementsprechend abgestimmt.

Bei aktiven Systemen verhält sich dies dank Einstellmöglichkeiten etwas anders. Bei aktiven Subwoofern, die normalerweise nicht mehr als bis 100 Hz hinauf eingesetzt werden, spielt der Wandabstand bis zu einem gewissen Mass eine untergeordnete Rolle für den weiter oben beschriebenen Auslöschungseffekt. Denn dort strahlt diese ja keinen Schall mehr ab.

Vor allem teurere Aktiv-Subwoofer sind vornehmlich als geschlossene Gehäuse aufgebaut und bieten von Grund auf meist eine gute Impulswiedergabe, sodass einer wand- oder ecknahen Aufstellung nichts im Wege steht. Ich habe dies selber in verschiedene Anordnungen (Stereo und Mehrkanal) ausprobiert und stellte fest, dass die Qualität des Basses keinesfalls leidet.

Allerdings bedingt eine solche Aufstellung die sorgfältige Anpassung des Pegels und im besten Fall auch die Kompensation der Raummoden mittels Einmesssystem oder auch manuell. Dasselbe gilt auch für aktive Lautsprechersysteme, welche die entsprechenden Regelmöglichkeiten im Bass bieten.

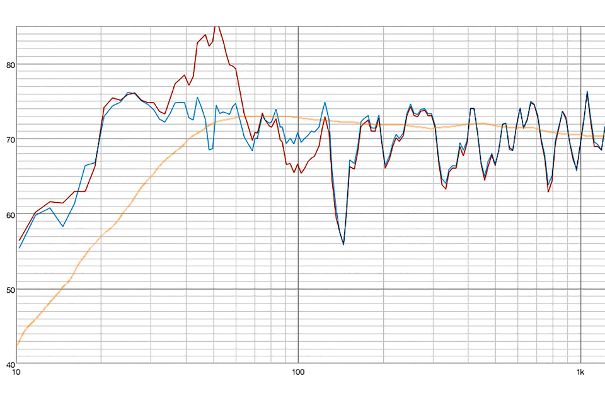

Bassfrequenzgang desselben Aktiv-Lautsprechers. Orange: im Nahfeld gemessen (ohne Raumanteil), rot: am Hörplatz gemessen (wandnahe Aufstellung), türkis: wie rot aber zusätzlich manuell korrigiert (über den eingebauten DSP). Endergebnis: Linear bis 20 Hz!

Bassfrequenzgang desselben Aktiv-Lautsprechers. Orange: im Nahfeld gemessen (ohne Raumanteil), rot: am Hörplatz gemessen (wandnahe Aufstellung), türkis: wie rot aber zusätzlich manuell korrigiert (über den eingebauten DSP). Endergebnis: Linear bis 20 Hz!Aufstellung in der Praxis

Natürlich sind die effektiven Verhältnisse in der Praxis noch wesentlich komplexer, doch einige wichtige Aspekte wurden in diesem Artikel erläutert, welche grundlegende Überlegungen ermöglichen. Es stellt sich nun die Frage: Wie stelle ich den Lautsprecher oder Subwoofer konkret in meinem Hörraum auf? Es gibt bei Lautsprechern (Subwoofer ausgenommen) naturgemäss noch andere Faktoren zu berücksichtigen als nur den Bassbereich: z. B. die Räumlichkeit, welche wiederum vom Einwinkeln und vom Abstand der Lautsprecher zueinander abhängig ist, auf das ich hier nicht genauer eingehen möchte.

Prinzipiell gilt auch im Jahr 2021 noch, dass die Lautsprecher zueinander etwa den gleichen Abstand haben wie diese zum Zuhörer. Bei den meisten Lautsprechern ist es zudem von Vorteil, wenn diese zum Hörer hin angewinkelt werden. Geschlossene Lautsprecher und aktive Lautsprecher sowie Aktiv-Subwoofer dürfen wandnah aufgestellt werden (näher als 1 m) und werden mittels Pegelregler entsprechend dem persönlichen Geschmack eingestellt.

Wer ein Messmikrofon und eine Messsoftware hat (z. B. REW), kann natürlich Messungen am Hörplatz machen und hat so auch eine objektive Kontrolle. Zu beachten ist allerdings, dass eine wandnahe Aufstellung die Räumlichkeit beeinflussen kann, je nach Abstrahlverhalten im mittleren und hohen Frequenzbereich. Passive Lautsprecher, vor allem Bassreflex, Transmissonline etc. brauchen bei der Aufstellung mehr Fingerspitzengefühl. Man kommt nicht darum herum, die Lautsprecher zu hören und zu verschieben (vor allem zur Rückwand hin), bis das Ergebnis stimmt. Das heisst, der Bass wird satt, aber nicht dröhnig.

Bietet der Raum vom Gestalterischen her keine grossen Möglichkeiten, kann in vielen Fällen ein Einmesssystem Abhilfe schaffen. Während dies bei AV-Receivern seit mehr als einem Jahrzehnt Standard ist, kommen in letzter Zeit auch immer mehr Stereo-Geräte auf den Markt, die ebenfalls eine Einmessung anbieten. Dies hilft zumindest, das störende Dröhnen zu minimieren. Dies wird übrigens auch dem Nachbar gefallen, denn auch bei ihm wird es so weniger dröhnen.

Onlinelink:

https://www.avguide.ch/magazin/die-faktoren-fuer-eine-optimale-basswiedergabe-bass-im-raum