Bassreflex vs. geschlossen

Was ist entscheidend für den optimalen Bass?

SVS bietet Subwoofer mit BR- oder geschlossenem Gehäuse an.

SVS bietet Subwoofer mit BR- oder geschlossenem Gehäuse an.Akustischer Kurzschluss

Warum braucht ein Tieftöner überhaupt ein Gehäuse? Ein dynamischer Lautsprecher erzeugt Schalldruck, indem er seine Membran hin- und herbewegt und so abwechslungsweise ein Überdruck und ein Unterdruck entstehen. Die Krux dabei ist, dass auf der einen Seite der Membran ein Überdruck entsteht und gleichzeitig auf der anderen Seite ein vom Betrag her gleicher Unterdruck. Ist nun kein Hindernis zwischen den beiden Membranseiten, gleicht sich der Druck wieder aus und es kann kein Schalldruck entstehen. Daher muss irgendwie der rückwärtig abgestrahlte Schall vom vorwärts abgestrahlten getrennt werden.

Geschlossenes Gehäuse

Die einfachste Methode besteht darin, den Tieftöner in ein rundum geschlossenes Gehäuse einzubauen. Je nach Grösse des Gehäuses haben wir es mit einem kleineren oder grösseren Volumen zu tun – und damit mit einem kleineren oder grösseren Luftpolster, welches einen entscheidenden Einfluss auf die Basswiedergabe hat.

Generell kann man sagen: Je grösser das Volumen ist, desto weniger hat dieses einen Einfluss auf das Grundverhalten eines Basschassis. Die drei wichtigsten Parameter (nach Thiele/Small) für ein Basschassis sind seine Resonanzfrequenz (fs), seine Dämpfung (Qts) und sein äquivalente Luftvolumen (Vas), welches von der Aufhängung der Membran und deren Fläche abhängt. Sind diese drei Parameter bekannt, kann daraus der Pegelverlauf über die Frequenz (kurz Frequenzgang) berechnet werden. Die Resonanzfrequenz und der Wert der Dämpfung erhöhen sich umso mehr, je kleiner das verwendete Gehäuse ist.

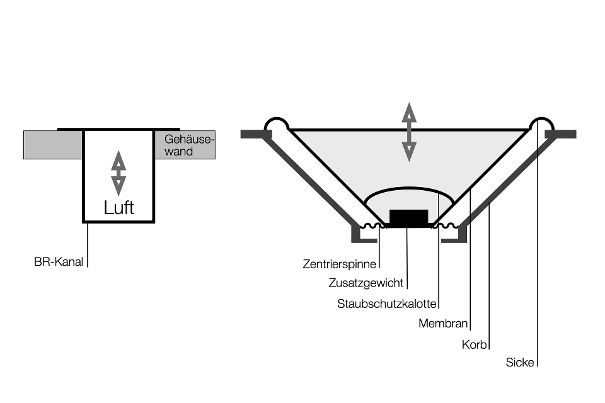

Ein Bassreflex-System kann mittels Bassreflex-Kanal (links) oder Passivmembran (rechts) ausgeführt werden. In beiden Fällen wird eine Resonanz mit einer bestimmten Frequenz angeregt.

Ein Bassreflex-System kann mittels Bassreflex-Kanal (links) oder Passivmembran (rechts) ausgeführt werden. In beiden Fällen wird eine Resonanz mit einer bestimmten Frequenz angeregt.Bassreflex-Gehäuse

Der Nachteil des geschlossenen Gehäuses liegt darin, dass die komplette rückwärtig abgestrahlte Energie vernichtet wird. Das bedeutet, der Wirkungsgrad wird halbiert. Daher sind seit Beginn des Lautsprecherbaus verschiedenste Gehäusevarianten entstanden. Vom backloaded exponential Horn über die Transmissionline zum Bandpass-Gehäuse – und so auch zum allseits bekannten Bassreflex-Gehäuse.

Das Bassreflex-Gehäuse ist nichts anderes als ein geschlossenes Gehäuse mit einem «Loch». Doch dieses Loch hat es in sich. Wird die Fläche mit der Länge ins richtige Verhältnis gesetzt, entsteht ein Resonator, der bei einer bestimmten Frequenz resoniert. Dieser Resonantor (auch Bassreflex-Kanal genannt) wird nun so abgestimmt, dass dort, wo der Pegel langsam am Abfallen ist, zusätzlich der Schalldruck des Resonators hinzukommt. So kann derselbe Lautsprecher tiefere Töne mit grösserem Pegel abstrahlen. 1:0 für Bassreflex.

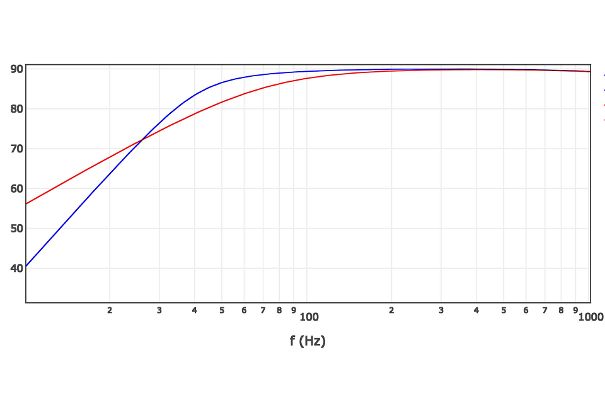

Simulation des Frequenzgangs im geschlossenen (rot) und sauber abgestimmten, gleich grossen Bassreflexgehäuse (blau).

Simulation des Frequenzgangs im geschlossenen (rot) und sauber abgestimmten, gleich grossen Bassreflexgehäuse (blau).Statische und dynamische Sicht

Nun gut, was will man mehr? So ein kleiner Bassreflex-Tunnel kostet ein paar Franken und ermöglicht eine deutlich tieferreichende Basswiedergabe. Doch auch hier macht uns die Physik einen Strich durch die Rechnung. Bis jetzt haben wir nur die statische Seite der Medaille betrachtet. Das bedeutet, wenn der Lautsprecher konstante (Sinus-)Signale abstrahlt, ist klar ein Vorteil ersichtlich. Musik hingegen besteht fast ausschliesslich aus Impulsen, das heisst, aus verschiedenen kurzzeitig angeregten Signalen mit einem Ein- und Ausschwingvorgang. Je nach Instrument gibt es dazwischen noch einen kurzen, quasi eingeschwungenen Zustand.

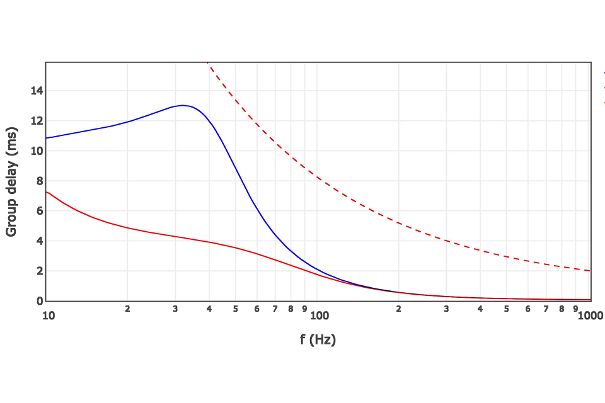

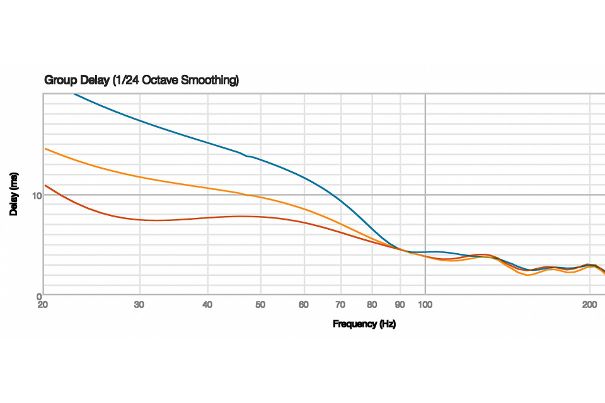

Bei einem Bassreflex-Gehäuse wird das zeitliche Verhalten negativ beeinflusst. Die Gruppenlaufzeit gibt hierfür eine Antwort. Diese ist frequenzabhängig und macht den zeitlichen Bezug der einzelnen Frequenzen sichtbar. Hier hinkt der Bassreflex-Lautsprecher dem geschlossenen Gehäuse buchstäblich hinterher und verzögert die Schallabgabe vor allem im Bereich der Abstimmfrequenz um mehrere Millisekunden. Zwischenresultat: 1:1.

Simulierte Gruppenlaufzeit im geschlossenen Gehäuse (rot) und im Bassreflex-Gehäuse (blau) bei 30 Hz, geschlossen 4 ms vs. bassreflex 13 ms

Simulierte Gruppenlaufzeit im geschlossenen Gehäuse (rot) und im Bassreflex-Gehäuse (blau) bei 30 Hz, geschlossen 4 ms vs. bassreflex 13 msMembranauslenkung

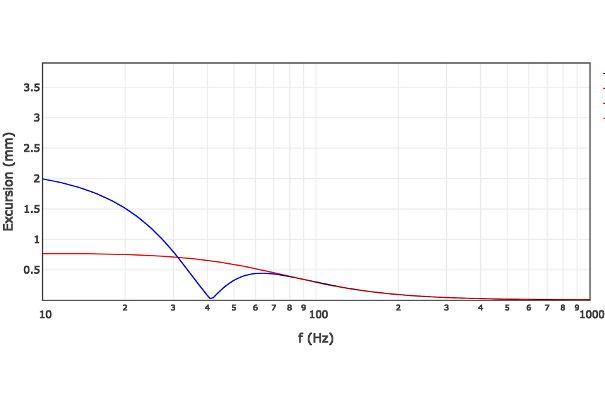

Dank moderner Tools (z. B. Speakerbench) kann auch die Auslenkung der Membran simuliert werden. Hier zeigt sich ein Vorteil für das Bassreflex-Gehäuse, das im Bereich der Abstimmfrequenz deutlich weniger Hub des Tieftöners verlangt. Unterhalb dieser Frequenz sieht der Tieftöner allerdings ein offenes Gehäuse und somit kein Luftpolster mehr, welches die Auslenkung bremst.

Vor allem bei Wiedergabe von Schallplatten kann dies ohne Subsonic-Filter zum Problem werden. Im Frequenzgang (weiter oben) wird sichtbar, dass unterhalb der Abstimmfrequenz eine Auslöschung stattfindet, weil die Schallanteile von der Membran und des Kanals nun gegenphasig arbeiten. Daher fällt der Frequenzgang deutlich steiler ab als bei einem geschlossenen Gehäuse. Über alles gesehen und vor allem auf den maximal erreichbaren Schalldruck bezogen, besteht ein Vorteil zugunsten des Bassreflex-Gehäuses. 2:1 für Bassreflex.

Simulierte Membranauslenkung bei 1 Watt Eingangsleistung, geschlossenes Gehäuse (rot), Bassreflex (blau). Im Bereich der Abstimmfrequenz benötigt die Bassreflex-Konstruktion deutlich weniger Hub.

Simulierte Membranauslenkung bei 1 Watt Eingangsleistung, geschlossenes Gehäuse (rot), Bassreflex (blau). Im Bereich der Abstimmfrequenz benötigt die Bassreflex-Konstruktion deutlich weniger Hub.Die Öffnung

Im Bassreflex-Kanal wird, wie weiter oben erwähnt, die eingeschlossene Luft zum Resonieren gebracht. Das Luftvolumen im Kanal wird auf eine bestimmte Länge passend zum Querschnitt angestimmt. Die Luft hat ein Gewicht und eine Nachgiebigkeit. Daher handelt es sich um ein Feder-Masse-System, ähnlich wie beim Lautsprecher-Chassis selber.

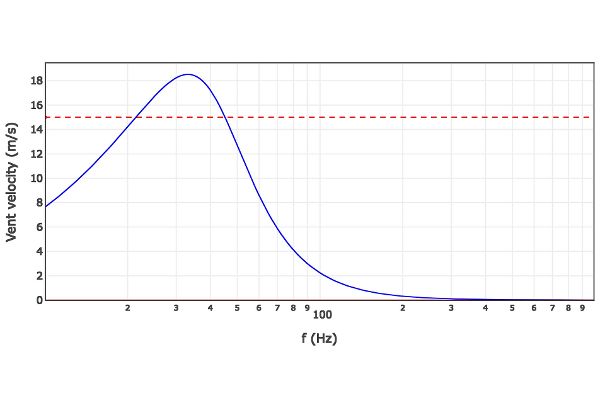

Bei der Abstimmfrequenz wird die Luft am meisten hin- und herbewegt und erreicht eine bestimmte Geschwindigkeit. Je nach Durchmesser des Rohrs, Frequenz und erzeugtem Pegel variiert diese Geschwindigkeit. Die Schwierigkeit besteht darin, eine möglichst grosse Querschnittsfläche zu erreichen, damit wenig Strömungsgeräusche entstehen.

Ein grosser Querschnitt verlangt aber nach grosser Länge, was gerade bei tiefen Abstimmfrequenzen und kleineren Gehäusen ein Problem darstellen kann. Dann kann die Port-Länge schnell mal länger werden als die Gehäusetiefe selber. Daher ist es fast unvermeidbar, leichte Strömungsgeräusche, verursacht durch hohe Geschwindigkeiten im Kanal, in Kauf zu nehmen. Ein geschlossenes Gehäuse kennt dieses Problem hingegen nicht. 2:2.

Die Luftgeschwindigkeit im Bassreflex-Kanal (d = 51 mm) bei ca. 50 W Eingangsleistung: max. rund 18 m/s bzw. 65 km/h. Dies kann Strömungsgeräusche verursachen.

Die Luftgeschwindigkeit im Bassreflex-Kanal (d = 51 mm) bei ca. 50 W Eingangsleistung: max. rund 18 m/s bzw. 65 km/h. Dies kann Strömungsgeräusche verursachen.Passivradiator

Eine Variante der Bassreflex-Konstruktion ist die Passivmembran, auch Passivradiator genannt. Diese ist ähnlich aufgebaut wie ein herkömmlicher Tieftöner, besitzt aber keine Schwingspule und keinen Magnet und hat daher keinen eigenen Antrieb. Diese Passivmembran wird über ein Gewicht auf eine bestimmte Frequenz abgestimmt, bei der sie dann wie die Luft im Kanal resoniert und so den Bass verstärkt. Nachteil bei dieser Variante sind die höheren Kosten sowie der Platzbedarf von mindestens noch einmal der Grösse des Tieftöners. Dieser Punkt bleibt ohne Wertung, in der Theorie haben wir somit einen Gleichstand.

Passivradiator anstelle eines Bassreflexkanals. Bei der Ansicht von hinten sind die Gewichte zur Abstimmung gut zu sehen (Bild wavecor.com).

Passivradiator anstelle eines Bassreflexkanals. Bei der Ansicht von hinten sind die Gewichte zur Abstimmung gut zu sehen (Bild wavecor.com).In der Praxis

Die bisherige Betrachtung war theoretisch. Nun möchten wir untersuchen, wie sich die beiden Varianten in der Praxis verhalten. Dazu haben wir für einen hochwertigen 20-cm-Tieftöner ein optimales Gehäuse gebaut und einige Messungen vorgenommen. Beim Tieftöner handelt es sich um ein Modell, das sowohl für Bassreflex- als auch für geschlossene Gehäuse gut geeignet ist. Es weist folgende Parameter auf: fs = 41 Hz, Qts = 0.36, Vas = 30 Liter. Es ist damit ein Vertreter mit mittelschwerer Membran und mittlerem Antrieb. Alle Messungen, egal, ob Bassreflex oder geschlossen, fanden in diesem knapp 20 Liter grossen Gehäuse aus MDF statt.

Frequenzgang

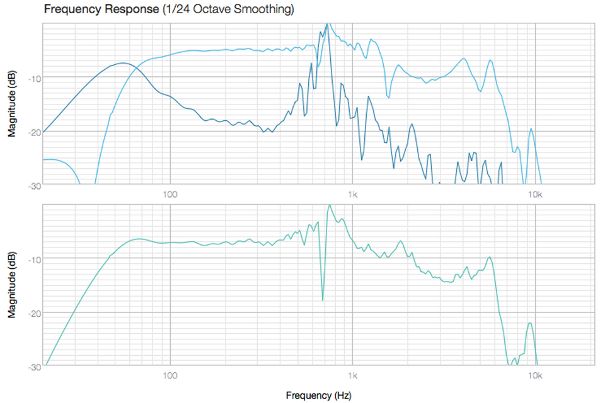

Die Messungen stimmen mit den simulierten Verläufen recht gut überein, sowohl beim Bassreflex wie auch beim geschlossenen Gehäuse. Schön sichtbar ist, wie der Schallanteil des Reflexkanals genau dort den Pegelabfall ergänzt, wo es nötig ist.

Obere Grafik: Frequenzverlauf Bassreflexkanal (dunkelblau) und Membran (hellblau) einzeln. Untere Grafik: Gesamtverlauf Bassreflex-System.

Obere Grafik: Frequenzverlauf Bassreflexkanal (dunkelblau) und Membran (hellblau) einzeln. Untere Grafik: Gesamtverlauf Bassreflex-System.Was bei höheren Frequenzen auffällt, ist eine markante Spitze bei rund 700 Hz bei der Messung des BR-Kanals. Das sind Resonanzen vom Innern des Gehäuses, welche durch den offenen Kanal nach aussen dringen. Somit sind wir beim Thema Dämmung. Während stehende Wellen im Innern des Gehäuses beim geschlossenen Gehäuse nur durch die Membran des Tieftöners nach aussen dringen, lässt diese das Reflexrohr nahezu ungehindert hindurch. Bei einem Dreiwegesystem oder Subwoofer mit tiefliegender Trennfrequenz stellt dieser Sachverhalt nicht ein allzu grosses Problem dar, da diese höheren Störfrequenzen durch das Tiefpassfilter stark gedämpft werden.

Bei Zweiweg-Systemen, bei denen der Bass auch den Mittelton übertragen muss, braucht es sehr viel Fingerspitzengefühl, um den besten Kompromiss zu finden zwischen der Dämmung der unerwünschten Resonanzen im Innern des Gehäuses und einem funktionieren Bassreflexsystems. Wird das Gehäuse zu fest mit Dämmmaterial gefüllt, verliert das Reflexsystem seine Wirkung. Das geschlossene Gehäuse kann ohne grosse Klangeinbussen lose mit Dämmmaterial gefüllt werden. Dies trägt sogar zu einer virtuellen Volumenvergrösserung bei.

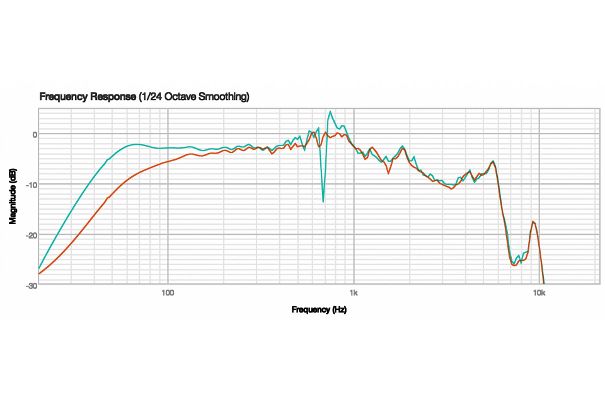

Vergleich Frequenzgang geschlossen (rot) und Bassreflex (blaugrün). Rund 7 dB werden bei 45 Hz dazugewonnen.

Vergleich Frequenzgang geschlossen (rot) und Bassreflex (blaugrün). Rund 7 dB werden bei 45 Hz dazugewonnen.Impulsverhalten

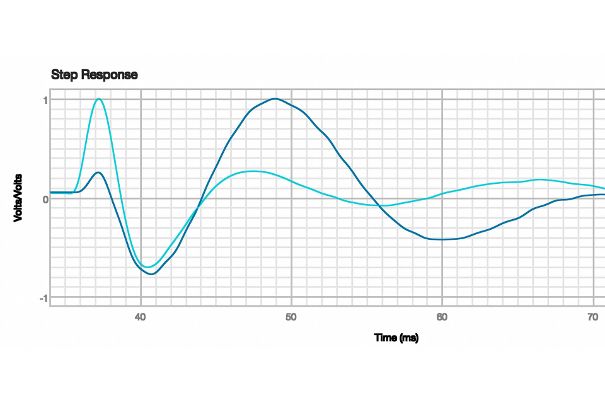

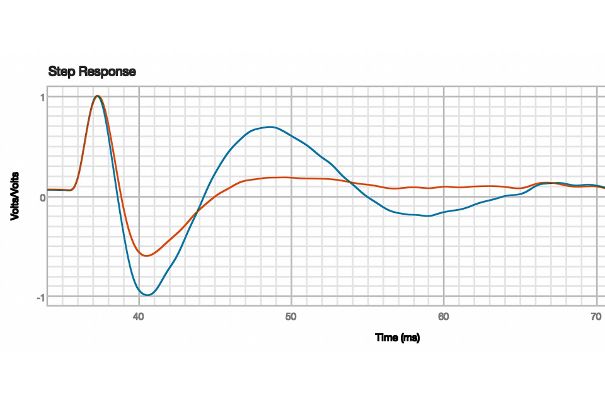

Während wir im (statischen) Frequenzbereich die positive Wirkungsweise des Bassreflexsystems deutlich erkennen können, sieht das im dynamischen Bereich anders aus. Hier wird sichtbar, dass ein zusätzliches Resonanzsystem (BR-Kanal) angeregt wird – und das kostet Zeit. Dies kann mit der Schrittantwort sichtbar gemacht werden. Die Schrittantwort zeigt das Verhalten, wenn dem Lautsprecher ein Signal zugeführt wird, welches unmittelbar von null auf einen bestimmten Wert springt.

Deutlich zu sehen ist in der Grafik unterhalb, dass der Schalldruck der Membran (hellblau) zuerst nach oben geht und dann mit rund 70 % der Amplitude in den negativen Bereich. Der Schall des BR-Kanals erreicht erst nach etwa 12 ms das Maximum, was rechnerisch der halben Wellenlänge der Abstimmfrequenz der BR-Kanals entspricht (ca. 42 Hz).

Schrittantwort Bassreflex: Anteil Membran (hellblau) und Anteil BR-Kanal (dunkelblau). Deutlich sichtbar ist, wie der Schallanteil des BR-Kanals erst verzögert aufgebaut wird (Messung mit Tiefpassfilter bei 300 Hz).

Schrittantwort Bassreflex: Anteil Membran (hellblau) und Anteil BR-Kanal (dunkelblau). Deutlich sichtbar ist, wie der Schallanteil des BR-Kanals erst verzögert aufgebaut wird (Messung mit Tiefpassfilter bei 300 Hz).Im Vergleich zum BR-System zeigt das geschlossene Gehäuse deutlich weniger Nachschwingen. Dies erklärt sich zum einen Teil durch den geringeren Schalldruck bei tiefen Frequenzen, anderseits aber durch die fehlende zusätzliche Resonanz des BR-Kanals, welche dort bei der Abstimmfrequenz rund 180° hinterherhinkt.

Schrittantwort geschlossenes Gehäuse (rot) und BR-Gehäuse (blau). Das geschlossene System schwingt deutlich schneller aus.

Schrittantwort geschlossenes Gehäuse (rot) und BR-Gehäuse (blau). Das geschlossene System schwingt deutlich schneller aus. Gruppenlaufzeit: geschlossen (rot), BR-System (blau), geschlossen mit Entzerrung: + 7dB bei 42 Hz (orange).

Gruppenlaufzeit: geschlossen (rot), BR-System (blau), geschlossen mit Entzerrung: + 7dB bei 42 Hz (orange).Mit der Messung der Gruppenlaufzeit wird das verzögerte Verhalten des BR-Systems ebenfalls sichtbar. In der obigen Abbildung ist zum Vergleich noch eine weitere Messung eingefügt (orange Kurve): mit einem geschlossenen System mit annähernd gleichem Frequenzverlauf, der aber aktiv entzerrt wurde (mit +7 dB bei 42 Hz, Q = 0.5). Bei der Messung der Gruppenlaufzeit kann man sich fragen, ob die 6 bis 8 ms Verzögerung sich wirklich klanglich auswirken. So betrachtet, würde man wahrscheinlich eher keine grösseren klanglichen Unterschiede erwarten. Wenn wir allerdings die Schrittantwort genauer interpretieren, dann werden klangliche Unterschiede eher verständlich. Dort wird sichtbar, wie sich ein Impuls erst allmählich aufbaut und damit deutlich in die Länge gezogen wird. Das heisst, der Impuls ist nicht einfach nur verzögert, sondern wird in die Länge gezogen. Meine Hörerfahrung bestätigt diesen Sachverhalt. Vor allem Schlagzeuge hören sich präziser an über geschlossene Gehäuse, insbesondere dann, wenn sie über einen sanften Rolloff zu tiefen Frequenzen hin verfügen.

Fazit

Das sind einige Untersuchungen zum Verhalten von Bassreflex-Systemen im Vergleich zu geschlossenen. Es gäbe noch einiges mehr zu diesem Thema zu berichten, was aber den Rahmen dieses Formats sprengen würde. Warum aktive Systeme, vor allem Subwoofer, mehrheitlich geschlossen gebaut werden, hat sicher folgende drei Gründe.

Erstens: Mit den vom Markt geforderten kleinen Abmessungen, lassen sich keine preiswerten Bassreflex-Systems bauen, da der Reflexkanal zu lange würde. Dieses Problem lässt sich technisch nur mit einer Passmembran lösen. Dies wiederum kostet Geld. Daher kann auch ein teures (sprich langhubiges) Bass-Chassis eingesetzt werden und mittels Aktivelektronik (digital oder analog) das entsprechende Übertragungsverhalten aufgezwungen werden.

Der zweite Grund dürfte die zunehmend günstigere Verstärkerelektronik sein, welche es ermöglicht, die zusätzlichen Dezibels im Tieftonbereich zu erzeugen.

Und zu guter Letzt spricht auch aus klanglicher Sicht einiges für das geschlossene Prinzip. Während bei passiven Lautsprechern das Bassreflex-System es ermöglicht, ohne grosse Winkelzüge in der (passiven) Frequenzweiche eine tiefreichende Basswiedergabe zu erreichen, darf man dieses Prinzip heutzutage sicherlich bei hochwertigen Aktivsystemen ernsthaft infrage stellen. Besonders dann, wenn eine möglichst genaue Wiedergabe gefordert ist und nicht der maximal mögliche Schalldruck im Vordergrund steht. KII THREE und Grimm LS1 sind übrigens zwei Lautsprecher aus dieser Gattung: aktiv entzerrt, mit geschlossenem Gehäuse.

Onlinelink:

https://www.avguide.ch/magazin/was-ist-entscheidend-fuer-den-optimalen-bass-bassreflex-vs-geschlossen