Audio Group Denmark inside

Interview mit Michael Børresen & Friends

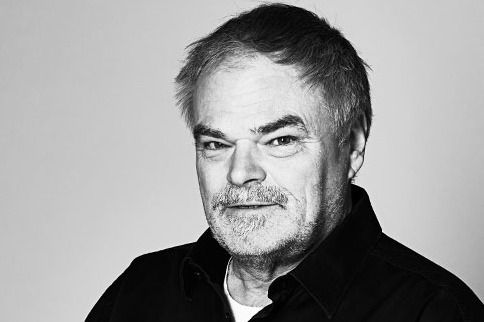

Michael Børresen, der Mastermind hinter den Lautsprechern von Ansuz, Aavik und natürlich von Børresen.

Michael Børresen, der Mastermind hinter den Lautsprechern von Ansuz, Aavik und natürlich von Børresen.Während unseres Besuchs beim dänischen High-End-Produzenten Audio Group Denmark hatten wir die Gelegenheit, ein Interview mit dem Mitgründer und dem technischen Mastermind Michael Børresen zu führen. Dass dann noch eine weitere dänische Audio-Koryphäe, nämlich der Gründer von Gryphon Audio, Flemming Rasmussen beim Interview dabei war, hat unseren Interviewer dann doch überrascht. Und so wurde aus dem Zwei-Gespräch, ein Drei-Gespräch. Gegen Ende des Interviews gesellte sich auch noch Lars Kristensen dazu.

Flemming Rasmussen hat vor drei Jahren seine Firma Gryphon Audio in andere Hände gegeben und fand nach einer Auszeit bei der Audio Group Denmark eine neue Herausforderung. Michael und Flemming teilen übrigens die Leidenschaft für das Fliegenfischen. Bei der Audio Group Denmark kann Flemming seine Ideen frei einbringen und im Duo mit Michael zu neuen Höhenflügen ansetzen. Zwischendurch wurde es sogar ziemlich philosophisch.

Der bescheidene Hauptsitz im Umland von Aalborg.

Der bescheidene Hauptsitz im Umland von Aalborg.avguide.ch: Sie waren in den 1990er-Jahren am Beginn Ihrer beruflichen Karriere bei der Konstruktion der bekannten Triathlonbike-Marke Principia mitbeteiligt. Das ist nicht allen bekannt und eher ungewöhnlich. Wie kamen Sie von Fahrräder auf Lautsprecher?

Michael Børresen: Ich begann bereits im Hauptschulalter mit dem Bau von Lautsprechern. Der Grund war, dass ich immer Musik gemocht habe und technisch interessiert war. Dann gab es in einer bekannten dänischen Chassis-Firma ein Feuer. Pech für die Firma, Glück für meinen Vater, der eine Schreinerei hatte. Er und sein Kollege kauften von der Versicherung die noch funktionierenden Chassis günstig auf. So begann ich, mit dem aufgekauften Fundus zu tüfteln und lernte auch die Maschinen in Vaters Werkstatt zu bedienen. So kam es, dass ich fast wöchentlich ein neues Lautsprecher-Projekt am Start hatte.

An der Uni begann ich mit der Herstellung von Flächen-Strahlern – der Hersteller Apogee Electronics war mein Vorbild. Und auch an luftgelagerten Plattenspielern habe ich mich versucht. Die Uni in Aarhus mit allen seinen technischen Möglichkeiten war ein ideales Umfeld für meine Studien. Nach der Uni begann ich in einem richtigen Job in der Industrie zu arbeiten, baute aber weiterhin Lautsprecher. Meine Herausforderung war, einen kommerziell produzierbaren Vollbereichs-Bändchenlautsprecher herzustellen, der aber nicht die konstruktionsbedingten Nachteile wie Brandgefahr, Spannungsverlust der Folien etc. hatte.

Als Resultat aller meiner Bemühungen entstand 1998 der Bändchen-Hochtöner, den ich anfänglich in Heimarbeit selber fertigte und dabei sehr viel lernte. Er funktionierte von Beginn weg übrigens wirklich gut.

2001 gründete ich zusammen mit Lars die Firma Raidho, und wir bauten dann diesen Hochtöner in allen Lautsprechern ein. Die Firme Raidho lief erfolgreich, bis 2008 die US-Finanzkrise kam. Bereits während der Raidho-Zeit haben wir an den Ansuz- und Aavik-Produkten gearbeitet, die wir sozusagen mitnahmen. Bis wir die Børresen-Lautsprecher marktreif hatten, dauerte es noch zusätzlich einige Jahre, da wir alles neu machen wollten – sogar den Bändchen-Hochtöner.

Was haben Sie anders gemacht als bei der bisherigen Marke?

Michael Børresen: Bei den Chassis haben wir beispielsweise alles Eisen entfernt, was bisher niemand gemacht hat. Unter anderem ist die Schwingspule ein Flux-Generator, und Eisen gibt der Schwingspule eine höhere Induktivität, was wieder mehr Resonanzen und Widerstand ergibt. Auch experimentieren wir mit unüblichen Metallen und Materialien. Wie Sie also sehen, haben wir eine total andere Herangehensweise an alle klangtechnischen Themen.

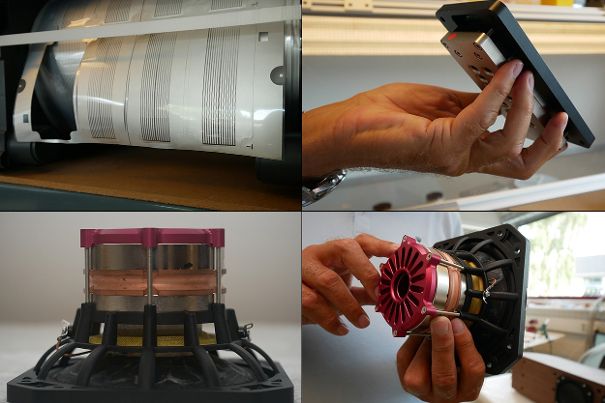

Unten die eisenlosen Mittel/Hochtöner, oben links das Bändchen ohne Chassis, oben rechts der fertige Bändchen-Hochtöner.

Unten die eisenlosen Mittel/Hochtöner, oben links das Bändchen ohne Chassis, oben rechts der fertige Bändchen-Hochtöner.Sie haben drei Marken unter einem Dach. Negative Kritiker könnten einwenden, dass, wenn eine Marke nicht laufen sollte, kann diese so einfacher abgestossen werden. Was sagen Sie dazu?

Michael Børresen: Dazu kann ich Folgendes sagen: Wenn wir alle drei Brands unter einer Marke «Audio Group Denmark» verkaufen würden, würde das unsere Produkte verwässern. Ansuz ist unser Fundament, im technischen- und im Entwicklungs-Kontext. Aavik und sind sozusagen Abkömmlinge von Ansuz. Lars und ich haben für Nordost Kabel gearbeitet. Lars’ guter Ruf basiert auf seinem Kabel-Know-how, mein Renommee kommt vom Lautsprecherbau und Flemmings guter Ruf kommt von seinen Verstärkern. Jeder unserer drei Brands hat sozusagen einen eigenen Paten.

Wir sehen uns nicht als eine der Firmen, die mal schnell auftaucht und dann ebenso schnell wieder verschwindet. Wir sehen uns klar als langfristig denkende und operierende Firma. Dazu sind wir finanziell sehr robust aufgebaut und wollen keinen einzelnen Brand gehen lassen.

Für unsere Händler sind wir auch darum attraktiv, da er mit uns die Wahlmöglichkeit hat. Er kann mit einer Marke starten und später immer noch ein oder zwei weitere Brands dazunehmen. Die Drei-Brand-Strategie ist dafür Marketing-technisch schwieriger und auch aufwändiger bzw. teurer zu fahren. Wir müssen unseren Focus permanent parallel auf allen drei Marken haben.

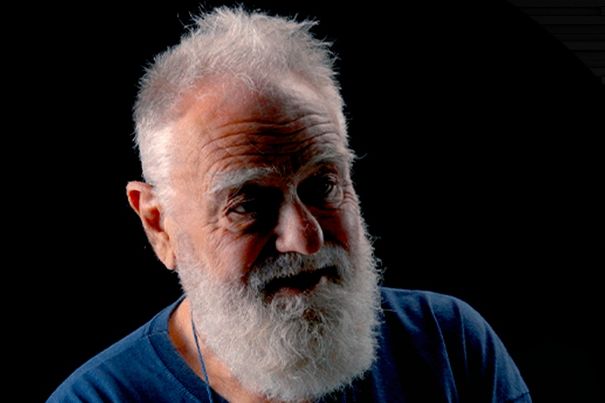

Der Gründer von Gryphon Audio, Flemming Rasmussen, bringt sich nun bei der Denmark Audio Group ein.

Der Gründer von Gryphon Audio, Flemming Rasmussen, bringt sich nun bei der Denmark Audio Group ein.Neue Wege – neue Technologie

Ihre drei Marken sind ja nicht nur drei «Marketing-Marken». Sie wenden ja auch viele der Technologien in allen drei Produktkategorien an.

Michael Børresen: Die Rauschunterdrückungstechnologie brachte ich aus meiner vormaligen Ingenieurtätigkeit in der Hightech-Industrie mit (Eurocom-Tech ist eine Firma, die Satelliten- und Seefahrt-Kommunikation herstellt. Anm. der Red.). Die Technologie ist bei den technisch führenden Firmen in der Kommunikation im Einsatz und daher lernte ich die Tesla Coils und Dithering-Schaltkreise kennen. Ich brachte sie in die jetzige Firma und wir haben sie verfeinert und weiterentwickelt.

Bei meinen Recherchen für die Aavik-Testberichte habe ich bereits über diese Technologien recherchiert und realisiert, dass gar niemand sonst diese Signal-Rauschunterdrückungstechnologien in der Audio-Industrie anwendet.

Michael Børresen: Wir alle wissen, dass alle elektronischen Komponenten «Signal-Schmutz» verursachen. Wenn Sie vor 15 Jahren in Ihrem Auto via Mobile angerufen wurden, hörten Sie das Anrufsignal «tik, tik, tik», bevor ihr Mobile Device zu klingeln begann. Diese Signale sind immer noch hier, werden aber heute mit einem elektronischen Tuch bzw. mit «weissem Rauschen» überlagert. Wir sind heute bombardiert von diesen elektronischen Signalen: WiFi, LED-Lampen, Mobilfunksignale, Haushaltsgeräte etc.: Alles generiert elektrischen Signal-Schmutz, der das High-End-System «verseucht».

Die Frage ist: Was machen wir mit diesem Signal-Schmutz und wohin gehen überhaupt diese Signale? Ich bin der Meinung, dass unsere Systeme das Signal selber zwar gut schützen, aber die Erdung ist in der Regel sehr schlecht. Und wenn wir alle Signale erden könnten, wäre vieles besser. Dazu haben wir Streamer und Router, die mit dem Internet verbunden sind. Sie selber sind gar nicht geerdet, das Signal selber zirkuliert irgendwo herum. Das bedeutet, dass alle Kabel eines Systems zu grossen Antennen werden, die zu Signalempfängern für diesen Signal-Schmutz werden und diesen wieder in die Anlage hineinschleusen. Jedes Mal, wenn wir diesen Signal-Schmutz blockieren können, bekommen wir eine bessere Klarheit, was sehr einfach zu hören ist.

Flemming Rasmussen: Die Dither-Technologie basiert auf der Fähigkeit des menschlichen Gehirns, aus Informationsteilen ganze, vollständige Informationen hochzurechnen. Es ist sehr gut im Vergeben, im Schön-denken sozusagen. Mit ein paar Stichworten generiert das menschliche Hirn ganze Sätze und Geschichten. Ich habe ein Experiment mit einem Text gemacht. Dabei habe ca. 30 % aller Buchstaben weggelassen, aber man konnte den Text immer noch lesen.

Ein gutes Beispiel aus unserer Industrie sind all die datenreduzierten Formate wie MP3: Unser Gehirn füllt die fehlenden Informationen selbständig auf! Oder Sie lesen ein Buch im Zug und trotz vielleicht holpriger Fahrt können Sie es lesen – ohne Informationsverlust. Der Preis dafür wird sein, dass Sie Kopfschmerzen bekommen, weil das Hirn die fehlenden Informationen hinzufügen muss, was anstrengend ist. Dasselbe gilt beim Musikhören: Sobald unser Gehirn Informationen bruchstückhaft bekommt, muss es diese sozusagen hinzurechnen.

Gastgeber Morten Thyrrestrup, der Sales Manager Europe.

Gastgeber Morten Thyrrestrup, der Sales Manager Europe.Michael Børresen: Der unterbewusste Prozess konstruiert permanent komplette Informationen, was dem Hirn kognitive Anstrengung abfordert. Das ist ermüdend. Also wenn ein Lautsprecher zum Beispiel ein Fehlsignal generiert, wird es für das Hirn anstrengend.

Flemming Rasmussen: Wenn Sie ein Produkt haben, das ein Manko hat, ist das für unser Hirn einfacher zu akzeptieren, als wenn das Produkt einen Fehler generiert.

Der Mensch sucht generell nach Muster, die er kennt, egal wo.

Michael Børresen: Korrekt, aus diesem Grund haben wir zum Beispiel NBCM (Natural Base Composite Material) als unser Gehäusematerial für die Elektronik anstelle von Aluminium gewählt. Der Mensch kennt dieses natürliche NBCM-Muster und empfindet es daher als angenehm. Kaum ein Musikinstrument ist aus Aluminium gebaut. Warum? Aluminium hat nur einen Ton, den hört man, egal bei welcher Frequenz. Aluminium klingt immer nach Aluminium!

Elektronik ist ein grosses Mikrofon und überträgt alle Resonanzen des Gehäuses, eigentlich überall. Sobald man das «unnatürliche» Material durch ein «natürlicheres» Material ersetzt, klingt es subjektiv transparenter, weil die Irritation des resonierenden, unnatürlichen Materials wegfällt. Wir erachten generell Aluminium als ungeeignetes Material für High-End-Geräte – und für Lautsprecher sowieso. Ehrlicherweise muss gesagt sein, dass Aluminium sehr einfach herzustellen ist und es sehr schnell optisch edel aussieht. Aluminium hat einen grossen Vorteil und das ist die thermische Hitze-Ableitung. Auch wir können nicht ganz darauf verzichten, vermeiden Aluminium aber so weit wie möglich. Wenn wir es verwenden, muss es zudem immer an ein natürlich resonierendes Material befestigt sein.

Im I-180-Verstärker habe ich gestern gesehen, dass innere Teile des Chassis aus Aluminium sind.

Michael Børresen: Stimmt, im I-180 und I-280 ist der innere Rahmen aus Aluminium, beim Topmodell I-580 verwenden wir das klanglich besser resonierende Kupfer. Daher klingt der 580er auch nochmals besser als der 280er, auch wegen den noch verstärkt eingesetzten Noise-Cancelling-Devices.

Hier gut sichtbar, das innere Kupfer-Chassis, darum herum das Composit-Gehäuse. Im Innern u. a. die Dither-Schaltkreise und die Tesla Coils des Topmodels Aavik I-580.

Hier gut sichtbar, das innere Kupfer-Chassis, darum herum das Composit-Gehäuse. Im Innern u. a. die Dither-Schaltkreise und die Tesla Coils des Topmodels Aavik I-580.Gestern konnte ich mich beim Darkz-Resonator-Klangvergleich von den unterschiedlichen Klang-Signaturen der verschiedenen Metalle überraschen lassen. Unter anderem war auch Edelstahl dabei. Dieses Material wird ja von verschiedenen Herstellern als Chassis-Material verwendet und klingt in meinen Ohren auch ziemlich gut.

Michael Børresen: Ja, Edelstahl hat einen relativ guten Klang, Zirkonium tönt aber noch besser, ist aber noch teurer – viel teurer (lacht). Zudem können wir mit verschiedenen Beschichtungen der Resonatoren den Klang noch zusätzlich beeinflussen. Das ist dieselbe Diskussion, wieso eine Stradivari besser klingt als alle anderen Geigen. Es wurde sicherlich ein spezielles Holz verwendet, gute Masse, spezielle Lacke, aufgetragen in verschiedenen Schichten und nicht überall gleich viel. Stradivari wusste mehr, er wusste, wie sie zu resonieren und damit zu klingen hatte.

Wir haben hier in Aalborg einen italienischen Freund, der in einen schweren Auto-Unfall verwickelt war und für lange Zeit im Koma lag. Seit er aufgewacht ist, hat er eine neue Fähigkeit gewonnen: Er kann vor seinem geistigen Auge Schallwellen «sehen». Er sieht, wie sich die Schallwellen im Raum bewegen. Er hat nun unsere Hörräume aufgrund seiner Wahrnehmungen mit Resonatoren und Absorbern ausgestattet. Das ging so vor sich: Er klatscht mit den Händen und hört, wo die Schallwellen von den Wänden zurückgeworfen werden. Die akustischen Spitzen hört er und gleicht sie dann mit Resonatoren bzw. Absorbern aus – und kreiert so den akustisch perfekten Hörraum. Wir wissen, dass es funktioniert, da unsere Mitarbeiter, wenn sie ein ruhiges, angenehmes Umfeld benötigen, sich in einen unserer Hörräume zurückziehen, um ein akustisch angenehmes Umfeld zu haben.

Der klanglich optimierte Demoraum. Ich habe ihn für mich «Walhalla» getauft, sorry, Lars ...

Der klanglich optimierte Demoraum. Ich habe ihn für mich «Walhalla» getauft, sorry, Lars ...High-End-Audio in Dänemark

Wieso gibt es in Dänemark so viele High-End-Audio-Firmen?

Flemming Rasmussen: Einer der Gründe ist wohl die grosse und bekannte Lautsprecherindustrie, die in Relation zur Landesgrösse überproportional ist. Dänemark war schon in 50er- bis 70er-Jahren führend in der Möbelherstellung – bis andere Hersteller wie Ikea dominierend wurden und die dänischen Möbelbauer nach Alternativen umschauen mussten. Lautsprechergehäuse waren damit eine naheliegende Alternative und so begannen sie für viele High-End-Lautsprecherhersteller zu arbeiten, aber auch für ausländische Firmen wie Sonus Faber, B&W und andere. Sie hatten das Know-how, die Maschinen.

Michael Børresen: Dänemark hat mit Scan-Speak, SEAS und Dynaudio ein riesiges Know-how-Kapital konzentriert. Beispielweise entsprangen die Firmen Peerless und Vifa dem Hersteller Scan-Speak. Dann begann der grosse Ausverkauf von dänischen Firmen nach Fernost, allen voran nach China. Sogar Dynaudio gehört inzwischen chinesischen Investoren. Trotzdem ist High-End-Audio immer noch in der dänischen DNA! Wir sind ein Teil davon, Gryphon Audio, Peak Consult und einige andere.

Vereinfacht könnte man sagen, dass es mit der Möbelindustrie begonnen hatte und so zu den Lautsprecher-Gehäusen führte, die ihrerseits die Fertigung von Chassis in Dänemark anregte. Diese Entwicklung regte dann die Herstellung von Audio-Elektronik an, was schlussendlich auch in der Herstellung von Kabeln und Zubehör resultierte.

Michael Børresen: Übrigens, man kann einfach nicht über Dänemarks Audio-Industrie sprechen, ohne Bang & Olufsen zu erwähnen. B&O ist immer noch der grösste Hersteller von High-End-Lautsprechern der Welt und verkauft jährlich Lautsprecher im Wert von 1 Milliarde dänischen Kronen (ca. 125 Mio. CHF).

B&O hat einige interessante und sehr wichtige technische Errungenschaften gemacht. Sie haben die Lautsprecher-Frequenzweiche erfunden, die wir heute – natürlich modifiziert – verwenden. Sie haben auch die 3-Weg-Frequenzweiche designt, die Flemming in seinen Gryphon-Lautsprechern verwendet hat. B&O hat eine riesiges und für unsere Branche wichtiges technisches Erbe und verdient absolut unseren Respekt. Dass sie heute im High-End-Bereich aufgrund ihrer Strategie nicht als solche Firma mehr anerkannt sind, ist eine andere Geschichte. Ungeachtet dessen generiert B&O so viel Umsatz wie alle «High-End-Firmen» zusammen. Praktisch alle wohlhabenden Leute kennen B&O. Die Masse der Leute kennt aber unsere High-End-Marken gar nicht.

Wo sehen Sie die Trends im High-End-Geschäft?

Michael Børresen: Alle Format-Kriege sind beendet. Das Streaming von den digitalen, globalen Jukeboxen (Qobuz, Tidal u. a.) hat sich durchgesetzt. Analog bleibt als Trend erhalten. Die Grenzen zwischen digitalen und analogen Verstärker-Technologien verschwimmen zusehends. Wir sehen uns hier als Trendsetter. Wir planen noch weitere interessante Designs und wollen noch stärker Trendsetter werden.

Wie kamen Sie zum Alesca-Audio-Vertrieb für die Schweiz?

Michael Børresen: Alesca Audio kam zu uns, sie wollten Ansuz-Audio-Switches kaufen und so startete die ganze Geschichte.

Diese Ansuz-Audio-Switches werden auch im Alesca-Showroom eingesetzt.

Diese Ansuz-Audio-Switches werden auch im Alesca-Showroom eingesetzt.Wie sehen Sie den DACH-Markt?

Michael Børresen: Wir haben gelernt, jeden Markt respektvoll anzugehen. Wir müssen sehr genau hinhören, die Bedürfnisse und persönlichen Befindlichkeiten kennen und respektieren. Wir wissen auch, dass gewisse Märkte für uns neu sind und daher Zeit brauchen. Wir wissen, dass die Kaufkraft in der Schweiz hoch und somit ideal ist für unsere High-End-Produkte.

Welches ist der stärkste Markt der Audio Group Denmark?

Michael Børresen: Während der Corona-Krise ist der europäische Markt generell stark gewachsen, Asien ist nur leicht gewachsen, während der US-Markt für uns momentan stagniert. Wir werden uns im US-Markt noch stärker engagieren müssen, um ihn zum Wachsen zu bringen. Um erfolgreich zu sein, müssen wir zu den Vertrieben und Händlern gehen, aber auch die Händler und Vertriebe müssen aktiv sein – es ist ein Geben und Nehmen.

Flemming Rasmussen: Der Schweizer Markt hat zwar eine hohe Kaufkraft, aber ich denke, es gibt in Bezug auf Kaufkraft ein grundsätzliches Missverständnis. Es geht eigentlich gar nicht so um die Kaufkraft, sondern um die Tatsache, dass die meisten kaufkräftigen Leute praktisch nur B&O kennen, eventuell noch Bose, danach nichts mehr.

Lars Kristensen: Korrekt, dazu gibt es eine riesige und grosse Schatten-Konkurrenz: Wir konkurrieren nämlich nicht nur innerhalb der Branche, sondern wir konkurrieren auch mit der Auto-Industrie, mit Luxus-Reisen, Schmuck und anderen Luxusgütern.

Lars Kristensen, der Mitbesitzer und CEO im wohlklingenden Demoraum «Walhalla».

Lars Kristensen, der Mitbesitzer und CEO im wohlklingenden Demoraum «Walhalla».Flemming Rasmussen: Unsere Branche versucht schon lange in diesen Luxus-Markt hinein zukommen, aber nur teure Inserate in diesen Publikationen zu kaufen, reicht leider nicht. Dieser Prozess, dass High-End wieder in diesen Kreisen als Option wahrgenommen wird und dann auch gekauft wird, benötigt einen langen Atem und riesige Budgets! Nur wenige haben das nötige Kapital, um dies anzugehen und sich damit ein Ticket in den Luxus-Markt zu sichern.

Lars Kristensen: Da sehe ich die Stärke von B&O. Die wissen, dass, wenn ein potenzieller Kunde in den Shop kommt, nicht gefragt wird, wie viel Geld er ausgeben möchte, sondern wie gross der Bildschirm sein sollte, ob er zwei oder Multi-Kanal haben sollte und wie viele Kinder ihn nutzen usw. Dann braucht jedes Kinderzimmer einen Bildschirm ... ein genial erfolgreiches Konzept, das sogar Bose teilweise adaptiert hat.

Aber zurück zur Schatten-Konkurrenz. Wenn ich sehe, wie in Berlin im Ferrari Shop dieses Luxusauto präsentiert wird und wie gewisse High-End-Händler teure Ware in unpassendem, nicht repräsentativen Umfeld präsentieren, dann haben wir noch viel Raum für Verbesserungen!

Alesca Audio geht hier sicher andere Wege!

Aavik-Elektronik, Ansuz-Zubehör und Kabel an Børresen-Lautsprecher im Alesca-Showroom in Fehraltorf.

Aavik-Elektronik, Ansuz-Zubehör und Kabel an Børresen-Lautsprecher im Alesca-Showroom in Fehraltorf.Michael Børresen: Ja, wir sehen das klar und hoffen, dass er erfolgreich sein wird! Es ist tatsächlich eine Chance, drücken wir ihm die Daumen.

Wie stehen Sie zu Aktivlautsprechern?

Michael Børresen: Es gibt einen Ort, wo aktive Lautsprecher ihre technische Stärke haben, nämlich im Bass! Wenn man damit bei einem Aktivlautsprecher die Induktivität/Widerstand in der Frequenzweiche umgehen kann, erreicht man einen besser kontrollierten Bass. Aber wenn es zum Hoch- und Mitteltöner geht, dann passiert die Phasenverschiebung bedingt durch die aktive Frequenzweiche mit Korrektur-Loops – und da fehlt unserer Meinung nach die Homogenität.

Werden wir nie Röhren in Ihrer Elektronik sehen?

Michael Børresen: Nicht per se! Röhren in einem Vorverstärker oder in einer Phono-Stufe sind tolle Verstärkerteile. Sie sind wirklich sehr linear und eine Triode ist das linearste Verstärker-Element überhaupt, aber nicht ohne einen Preis. Röhren haben eine starke Mikrophonie, viele Metalle und Glas resonieren mit unterschiedlichen Klangmustern. Röhren sind als Verstärker-Elemente eigentlich sehr gut, aber in Bezug auf Resonanzen und auf einen tiefen Rauschpegel ziemlich schlecht.

Sind Vinyl-Quell-Geräte – also Plattenspieler – ein Thema? Ich habe einen Schweizer Plattenspieler (Thales) im Demo-Raum gesehen.

Michael Børresen: Ja, Vinyl ist ein ganz ernsthaftes Thema und wir haben ja bereits Phono-Vorstufen im Sortiment. Micha Huber (der Erfinder des Thales-Tonarms) ist übrigens ein Freund des Hauses und wir denken über eine Koproduktion für eine Tonzelle nach. Wir wissen doch einiges über Plattenspieler, sie sind also definitiv eines unserer kommenden Themen. Auch hier geht es ja viel um Resonanzen, um die meisten Resonanzen überhaupt.

Wir dürfen sagen, dass wir sehr kreativ sind – unsere Herausforderung ist jeweils, dass die Endprodukte auch noch zahlbar sein müssen. Mit unseren Ideen, Ansprüchen und mit der Umsetzung wächst in der Regel auch der Endpreis. Wir wollen daher zukünftig auch mehr günstigere Produkte für Einsteiger anbieten. Nächstes Jahr wird wieder ein spannendes Jahr. Wir werden unter anderem auch schon erste Resultate aus unserer Zusammenarbeit mit Flemming an der kommenden High End in München präsentieren können.

Frits Sorensen, Sales Manager mit Herzblut und grossem Know-how.

Frits Sorensen, Sales Manager mit Herzblut und grossem Know-how.Wie wollen Sie die High-End-Musikwiedergabe für das jüngere Publikum attraktiv machen?

Michael Børresen: Wir denken, dass das teilweise automatisch passiert. Als Single hört man über den Kopfhörer Musik; und sobald ein Partner und/oder Kinder hinzukommen, möchte man Musik zusammen geniessen, was über Kopfhörer nicht geht.

Flemming Rasmussen: Alleine, wenn die Leute der Generation «Earbuds» sich mal einen besseren Kopfhörer anschaffen, realisieren sie, wie viel besser die Musik klingt und entwickeln sich (hoffentlich) Richtung qualitativ guter Musikwiedergabe.

Emil, der Sohn von Lars Kristensen, wirkt schon tatkräftig mit und weiss, wie man die junge Generation für High-End-Audio begeistert.

Emil, der Sohn von Lars Kristensen, wirkt schon tatkräftig mit und weiss, wie man die junge Generation für High-End-Audio begeistert.Michael, letzte Frage: Wie ist es eigentlich, Lautsprecher mit seinem eigenen Namen zu produzieren und zu verkaufen?

Michael Børresen: Tja, eigentlich ist das natürlich schon sehr toll, allerdings ist es auch eine Verantwortung gegenüber unseren Kunden, nämlich, ihnen das wirklich Beste, technisch Machbare anzubieten!

Michael, Lars, Flemming – vielen herzlichen Dank für dieses spannende Gespräch!

Onlinelink:

https://www.avguide.ch/magazin/interview-mit-michael-borresen-and-friends-audio-group-denmark-inside